| Главная |

|

А. С. Пушкин.

Рисунок и гравюра Т. Райта (1836 –1837 гг.) |

| |

|

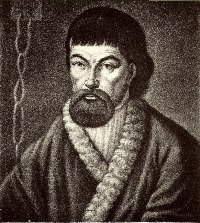

Емельян Пугачев.

Неизвестный художник XVIII века |

|

Екатерина II

на прогулке в Царскосельском парке. Художник В. Боровиковский. 1794 |

|

|

|

|

|

|

Л. А. СТЕПАНОВ

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ»

(Пушкин и книга «Ложный Петр III»)[1]

|

1836 год. Пушкин заканчивает работу над "Капитанской дочкой", произведением сложным и

глубоким, отмеченным исторической правдой, сильным чувством и виртуозным мастерством. |

|

|

Среди источников, изученных Пушкиным в процессе работы над пугачевской темой, в исследованиях не раз упоминается книга «Ложный Петр III, или Жизнь, характер

и злодеяния бунтовщика, Емельки Пугачева». Об этой книге писал сам Пушкин; о ее существовании в составе библиотеки поэта стало известно со времени выхода

в свет описания Б. Л. Модзалевского «Библиотека Пушкина» (1910); исследовательский интерес к ней проявил Г. П. Блок. В дальнейшем все упоминания книги,

весьма беглые, сопровождались отсылками к работе Г. П. Блока. В его исследовании дана общая характеристика книги, перечислены материалы, которыми пользовался

неизвестный автор названного сочинения (преимущественно сообщения иностранных газет, но не только), указано на массу нелепостей, исторических погрешностей,

анахронизмов, географических и этнографических ошибок, фантастических имен и событий. Исследователь установил, что роман «Ложный Петр III» вышел в 1775 г. в

Лондоне на французском языке; хотя авторство приписано русскому, на самом деле это «французская продукция». Немецкий перевод с французского издан в том же

Лондоне в 1776 г. Русский перевод (без указания переводчика) напечатан в 1809 г. в Московской Вольной типографии Федора Любия.

Пушкин, по заключению Г. П. Блока, «о существовании французского его подлинника <...> не знал, а немецкого его перевода бесспорно

не видел».[2] Здесь следует заметить, что сначала Пушкин считал этот роман русским и в первом наброске предисловия к «Истории Пугачева» писал: «Ист.<ория>

Пугачева мало известна — при Ек.<атерине> запрещено было о нем говорить. — При Алекс.<андре> написан глупый роман...» (IX, 398). Затем, в наброске

предисловия, сделанном 2 ноября 1833 г. в Болдине, он говорит точнее: «В его царство<вание> [издан] был ничтожный роман о Пугачеве...» (IX, 400).

А к тому времени, когда Пушкину пришлось отвечать на рецензию В. Б. Броневского (1835), он узнал о существовании немецкого

текста[3] и называет «Ложного Петра III» — «пустым немецким романом» (IX, 384). Г. П. Блок, широко проследив влияние «Ложного Петра III» на другие

сочинения о пугачевском бунте, написанные и изданные в XVIII — начале XIX в., и сопоставив его с пушкинской работой, пришел к категорическому выводу,

что Пушкин-историк «ничего отсюда не заимствовал, а когда в других сочинениях, иностранных и русских, встречал известия, извлеченные из этой книги,

отказывался видеть в них правду».[4] Исследование Г. П. Блока определило оценку романа «Ложный Петр III» в традиции изучения источниковедческой

базы «Истории Пугачева».

Действительно, Пушкин-историк подверг резкой критике то, что можно назвать исторической концепцией автора этого сочинения, претендовавшего

на создание романизированной по форме, но правдивой по сути истории Пугачева (см. авторское предисловие). Он возмущался нелепыми вымыслами, искажениями

исторических фактов и по справедливости называл этот роман «глупым», «пустым», «ничтожным». Однако Пушкин в отношении к пугачевской теме был не только

историком, но и художником. Хотя черты образа Пугачева, каким он является в «Капитанской дочке», по наблюдению Н. Н. Петруниной, складывались уже

в подготовительном тексте «Истории Пугачева», созданном между 17 апреля и 22 мая 1833 г.,[5] Пугачев «Истории», конечно,

не равен образу его в «Капитанской дочке». Воображение художника питалось всем опытом изучения пугачевской темы, а не только тем материалом, который

служил основой «Истории». Задачи историка и художника различны, и отношение к исходному материалу тоже различное. То, что не могло войти непосредственно,

в конспективном или стилистически переработанном виде в исторический труд, могло дать толчок художественной мысли и поэтическому воображению.

Отношение Пушкина к книге «Ложный Петр III» представляется более сложным, чем то, которое выявлено в исследовании Г. П. Блока. И раскрывается оно не

в плоскости исторических трудов писателя, а в процессе художественного осмысления и воплощения им «исторической эпохи, развитой в вымышленном повествовании».

Какие же моменты романа «Ложный Петр III» дают основания для сопоставлений с текстом «Капитанской дочки»?

Разбирая статью Броневского об «Истории Пугачевского бунта», Пушкин критикует его «Историю Донского войска», где сказано, «что природа одарила Пугачева

чрезвычайной живостию и с неустрашимым мужеством дала ему и силу телесную и твердость душевную; но что, к несчастию, ему не доставало самой лучшей и

нужнейшей прикрасы — добродетели; что отец его был убит в 1738; что двенадцатилетний Пугачев, гордясь своим одиночеством, своею свободою, с дерзостию и

самонадеянием вызывал детей равных с ним лет на бой, нападал храбро, бил их всегда; что в одной из таких забав убил он предводителя противной стороны;

что по пятнадцатому году он уже не терпел никакой власти; что на двадцатом году ему стало тесно и душно на родной земле; что честолюбие мучило его; что

вследствие того он сел однажды на коня и пустился искать приключений в чистое поле; что он поехал на восток, достигнул Волги и увидел большую дорогу; что,

встретив четырех удальцов, начал он с ними грабить и разбойничать; что, вероятно, он занимался разбоями только во время мира, а во время войны служил в

казачьих полках; что генерал Тотлебен, во время Прусской войны, увидев однажды Пугачева, сказал окружавшим его чиновникам: „Чем более смотрю на сего

казака, тем более поражаюсь сходством его с великим князем“, и проч. и проч. (См. «Историю Донского войска», ч. II, гл. XI). Всё это ни на чем не основано

и заимствовано г. Броневским из пустого немецкого романа „Ложный Петр III“, не заслуживающего никакого внимания. Г-н Броневский, укоряющий меня в каких-то

поэтических вымыслах, сам поступил неосмотрительно, повторив в своей „Истории“ вымыслы столь нелепые» (IX, 384—385).

Здесь, как видим, дана совмещенная оценка двух произведений, названы некоторые эпизоды из романа «Ложный Петр III»[6] и определена основная концепция

личности Пугачева, воплощенная в романе. Автор романа действительно исходил из мысли, что недюжинные, редкие качества, какими был одарен Пугачев,

должны были бы направить его по пути добродетели, и тогда он наверное стал бы выдающимся человеком, принес много пользы отечеству и людям, сделался бы

славным, так сказать, положительными своими качествами и деяниями; но, к сожалению, этого не произошло — прежде всего потому, что обстоятельства

отвратили его от пути добродетели и в личностном складе Пугачева возобладали порочные наклонности. Повествовательные, сюжетные эпизоды неоднократно

прерываются собственно авторскими рассуждениями на эту тему. Вот одно из них (в первой части романа): «Как могло статься, чтобы человек, коему приятно

было делать важнейшие преступления, имел столько добродетелей? Но сему не должно удивляться; вся жизнь Пугачева есть непрерывный парадокс. Будучи добродетелен

по началам, тогда только перестает он быть таковым, когда честолюбие его показывает ему славу; но для достижения ея надобно преодолеть большие препятствия,

пробежать продолжительное и трудное поприще. Тут на каждом шагу истинного пути он сбивается и, переходя от заблуждения в заблуждение, удаляется от той

славы, коея виды столь приятным образом его льстили, и наконец ужасается, будучи обманут, и видя себя нещастным по своей ошибке и виноватым против

своей воли» (ч. 1, с. 154).

Завершив свое повествование, изобилующее всякого рода фантастическими приключениями (но в то же время и содержащее, как заметил Г. П. Блок, целый ряд

точных и уникальных сведений), автор подводит итог в следующем рассуждении: «По описанию чувств и действий Емельки в различных периодах его жизни,

нами проходимых, не трудно будет нашему читателю представить себе душу нашего героя. Родившись к великому, она столь же удобно могла бы стремиться к

славным добродетелям, сколько к самым жестоким преступлениям, и если бы опасный друг его, которого счастие соединилось с ним, при всех познаниях имел

честную душу, тогда б Пугачев в руках его мог без сомнения сделаться истинным героем. Если счастие отказало ему в некоторых дарах своих, как то: в богатстве,

знатном имени, то природа напротив того щедро наградила его своими. Будучи высок и строен, он имел в себе нечто благородное, нечто величественное. Вид его

был приятен, и прежде, нежели приучил он дух свой к злодеяниям, в его глазах, которые обыкновенно оживляемы были огнем храбрости, дышала та кроткая простота,

то любезное приятство, та чувствительность, кои все соединяются в одних людях, которых природа, кажется, предпочитает особенным преимуществом привлекать к

себе всех сердца симпатическою силою сей добродетели, непонятной и однакож известной, которую можно назвать магнитом души. С такими средствами быть великим,

добродетельным, быть наконец украшением человечества, тот, которого натура сотворила героем, по несчастному стечению обстоятельств оставляет по себе память

злодея!» (ч. 2, с. 84—85).

Пушкин, разумеется, не мог согласиться с такой концепцией личности и деяний Емельяна Пугачева. Как историк, он владел материалом, который «документировал»

и другие мотивы поступков Пугачева, и другие причины возглавляемого им «общего негодования», народного возмущения, крестьянской войны. Свидетельства

современников, портретные изображения давали совершенно иное представление и о внешности Пугачева. Сам характер его, открывшийся Пушкину, не был столь

прямолинейно противоречив и примитивно парадоксален. Пушкин прозрел в нем народный склад ума, речи, душевных движений. Преимущественный интерес к психологии

парадоксального феномена, а не к историческому процессу, не к событиям пугачевского движения резко нарушал реальные пропорции явления, о котором взялся

судить автор романа «Ложный Петр III». Большая часть его посвящена разбойничьей жизни Пугачева в украинских лесах до того времени, когда, вернувшись

на Дон и Яик, он принял имя Петра III. Как известно, Пушкин страстно протестовал против того, чтобы признать Пугачева разбойником, и, ссылаясь на

официальные документы, подчеркивал, что Пугачев «до самого возмущения Яицкого войска ни в каких разбоях не бывал» (IX, 384).

Особо следует сказать о загадочной фигуре «опасного друга», предводительствовавшего Пугачевым. По роману, в главном гнездовье разбойников Пугачев

«наиболее свел тесное дружество с одним французом, который со всеми пороками своей нации соединял еще пороки всех европейских народов, по которым он

странствовал. Сверх того при всей своей храбрости, которая доходила даже до безрассудности, он имел такие познания, которые редко найти можно между

разбойниками. Он говорил почти на всех языках и имел не поверхностное, но глубокое познание в главных науках; тактику знал совершенно и,

по-видимому, особенно занимался тою частию, которая научает, каким образом атаковывать и защищать места. Пугачев был с ним неразлучен и хотел, чтобы

Боаспре (имя сего француза) разделял с ним все его походы; почти уверительно можно сказать, что герой наш и своим величием и сохранением своей жизни обязан

советам опасного сего человека» (ч. 1, с. 117). Этот ментор руководит всеми поступками Пугачева, разжигает в нем честолюбие, прививает жестокость,

глушит позывы добродетели, внушает мысль об овладении русским престолом и наконец погибает в сражении под Царицыном, оставляя Пугачеву последние советы.

Плачевный итог, к которому пришел вскоре Пугачев, объясняется тем, что он остался без своего наставника и не последовал его советам. Сюжетная роль Боаспре

простирается даже до того, что именно его усилиями центр казачьего возмущения переносится на Яик, куда он и направляет Пугачева — Петра III.

Г. П. Блок, который анализировал роман по французскому тексту, дает имя француза в несколько иной транскрипции — Буапре. Но совершенно ясно, что

Боаспре, Буапре и Бопре — это лить разные звучания, зависящие от принятых в разные годы норм перевода иностранных фамилий. Образ этого фантастически

всемогущего Боаспре не мог не возмущать Пушкина. Взяв имя Бопре из романа «Ложный Петр III», Пушкин распорядился им по-своему. В «Капитанской дочке»

обрисован не фантастический образ парадоксального французского наставника парадоксального Пугачева, а совершенно типичный образ гувернера, не очень

понимающего значения слова «outchitel», образ живой, достоверный, характерно очерченный в своей национальной, психологической и сюжетной определенности.

Учитывая чрезвычайную распространенность романа «Ложный Петр III» по всей Европе и раздражение, с которым Пушкин всегда говорит о нем, можно думать,

что автор «Капитанской дочки» сознательно избрал для своего гувернера имя Бопре, противопоставив его надуманному, но столь важному в концепции романа

«Ложный Петр III» персонажу.

Отправляясь от идеи исходной добродетельности натуры Пугачева, автор романа дает в первой части несколько эпизодов, реализующих идею, и обращает

внимание читателей на эпизоды, в которых проявилось великодушие Пугачева. Молодой Емельян, вступивший в шайку разбойников, неожиданно для своих сотоварищей

вступается за честь восемнадцатилетней девушки, живущей на одиноком хуторе вместе с дряхлым отцом, и не позволяет разбойникам присвоить эту «добычу»;

отец предлагает свою дочь Емельяну в жены. «Пугачев поколебался, молодая девушка была мила, и любовь — эта страсть, которая творит людей и героями и

злодеями, — любовь склонила бы его душу к добродетели; но услышанный им сигнал к сбору умертвил в душе его сей зародыш добродетели» (ч. 1, с. 27—33).

(Много лет спустя, по романическому вымыслу автора, эта девушка, оказавшаяся мордовской принцессой, становится женой Пугачева и вскоре гибнет от рук

разбойников). Так же благородно поступает Емельян с губернатором В., направлявшимся в Астрахань: он получает с него выкуп, но не губит жизни ни его,

ни семьи, ни подчиненных ему людей. Далее Пугачев «показал новый опыт своего великодушия»: заступился за двух разбойников, покушавшихся на его жизнь

и сообществом приговоренных к смерти. «Пугачев, будучи сим доволен, что мог продлить жизнь сих несчастных, сам возвестил им сию приятную новость. В качестве

начальника он приказал развязать их. Сии два разбойника не могли не прийти в изумление при таковом поступке; они не привыкли к таковым чувствованиям».

«Пусть они живут, — обращается он к главному генералу всех разбойников, — и пятно, которым хотели осквернить себя, пусть загладят знаменитыми деяниями.

Если ты откажешь мне в сей милости, то я откажусь навсегда от принятия другой какой-либо милости, сколь бы достойным оной ни оказался» (ч. 1, с. 96—100).

При набегах на Рязань, Данков, Воронеж «свирепый Боаспре» подталкивал Пугачева к самым невероятным жестокостям, однако Пугачев отвергает эти ужасы

(ч. 1, с. 158). Он даже распоряжается, чтобы мучения виновника гибели его жены, придуманные Боаспре, «были окончены его смертию» (ч. 1, с. 215—217).

Пугачев не раз задумывается, не покинуть ли разбойничью стезю, и вновь вмешивается коварный Боаспре, философическими софизмами доказывающий, что слава

у разбойника и у защитника отечества — одной природы.

Подведем некоторый итог. Перед нами сочинение, причудливо сочетающее фантастическую, вымышленную «биографию» Пугачева с избитыми ходами романической

интриги, которая строится на противоречиях и взаимодействиях натур Пугачева и его французского наставника. Однако в этой коллекции действительно

«вздорных выдумок»[7] образ Пугачева представлен совсем не так, как в официальных документах правительства Екатерины II, ее манифестах. Мотив великодушия

и великости личности Пугачева пронизывает все повествование, вплоть до сцены казни: «...никогда не казался он более великим, более достойным лучшей участи

и добродетелей, которые испортило его честолюбие, как во время исполнения казни <...> вместо трона славы, которого он так безрассудно желал, взошел он на

трон бесславия и там с спокойным мужеством, которое дано знать и показывать одним великим душам, понес смерть» (ч. 2, с. 81—82).

Н. П. Смирнов-Сокольский совершенно справедливо считал, что расхождение концепции личности Пугачева с официальной явилось причиной изъятия книги

вскоре же после издания в 1809 г. из продажи по «высочайшему повелению» Александра I и что само издание ее и перевод, который, по его мнению, принадлежит

«мещанину Сергиевского посада Сергею Федорову Переплетчикову», — «поступок в достаточной мере смелый».[8] Можем ли мы, однако, считать

вслед за Смирновым-Сокольским, что при «подборе фактов никуда не годном (иногда даже «глупом») <...> тенденция всей книги —

прогрессивная»?[9] В пушкинских оценках романа «Ложный Петр III» — «глупый», «ничтожный», «вздорный», — как уже не раз подмечалось,

чувствуется досадное раздражение. Конечно, Пушкин не мог не заметить расхождения автора с официальной версией. Но он не мог принять идейной основы,

психологических мотивировок, на которых держится повествование о Пугачеве, не говоря уже о фактической стороне его биографии, освещении исторических

событий и т. п.

Размышления над архивными источниками, воспоминаниями, фольклорным материалом привели Пушкина к созданию живого, многогранно-целостного образа,

к художественному открытию, которое навсегда внесло в сознание многих поколений облик и весь идейно-психологический портрет Пугачева в резком противоречии

его с официально насаждавшейся версией. Пушкин и в «Истории Пугачева», и тем более в «Капитанской дочке» творчески переосмыслил материал, бывший в

его распоряжении, и что-то перенес из него в непосредственном виде, а что-то в художественно переработанном.

Так же, на наш взгляд, он поступил и с романом «Ложный Петр III». Его полемика с романом не выносится на глаза читателей, а реализуется в самом творческом

процессе. Выше уже было сказано о фигуре Боаспре, переведенной из фантастического плана в план реальности социальной и психологической, с комическими деталями,

структурно определяющими построение образа французского наставника Петруши Гринева. Великодушие Пугачева, о котором столь усердно напоминал читателям автор

«Ложного Петра», и у Пушкина является психологической доминантой образа. Однако осмыслено оно принципиально иначе — на основе понимания народного,

национального склада личности «мужицкого царя» и совершенно отделено от честолюбия и жажды славы (этих романически-разбойничьих двигателей поступков

Пугачева в романе «Ложный Петр III»). Вот почему сходные сюжетные и психологические мотивы в «Капитанской дочке» трансформируются на основе совершенно

иной общей концепции личности Пугачева. Мотив спасения восемнадцатилетней сироты, за которым в романе далее следуют фантастическая ее история и вымышленная

женитьба Пугачева-разбойника с трагической развязкой, у Пушкина реализуется в многозначительном принципе Пугачева: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?

<...> Будь он семи пяден во лбу, а от суда моего не уйдет» — и в сюжетно важнейшем эпизоде «сватовства», где, несмотря на вскрывшийся «обман» Гринева,

ему и Маше народно-фольклорным жестом Пугачева указывается дорога счастья: «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать:

таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!» (VIII, 348).

Глава «Сирота» — последняя, где действует

Пугачев: он «дарует волю» сироте — «красной девице», благословляет ее с Гриневым на жизнь и счастье, «милует» провинившегося Швабрина.

Пушкинский Пугачев велит развязать схваченного молодого офицера, который был перед ним «крепко виноват», и прощает его. Но Пушкин, окунувшийся в «пугачевский»

материал, знал, что в действительности Пугачев в одних случаях прощал, когда за господ заступались крестьяне или солдаты его войска, в других — велел

казнить; что вопреки его желанию он вынужден был уступать требованиям своих приближенных (смерть Харловой и ее брата), мириться с их самоуправством

(случай с Карницким) и вешал ни в чем не повинных барышень, спрятавшихся в скирде. Поэтому и казнь, и милость Пугачева в пушкинском повествовании многозначно

мотивированы. Пугачев, осуществляющий социально-классовую функцию, действует решительно и бескомпромиссно в борьбе с противником — так же, как действуют

посланные против него правительственные войска; Пугачев, вступивший в человеческий контакт с Гриневым, ведет себя по логике и обычаям народной этики

(«долг платежом красен») с естественной для нее добротой и совестливостью. Такой подход к изображению Пугачева противостоял психологическим парадоксам

романа «Ложный Петр III».

В главе «Мятежная слобода» присутствуют три мотива, важных для характеристики Пугачева: сравнение с Фридрихом II, с самозванцем Григорием Отрепьевым и

мотив возможной гибели от своих «ребят» (VIII, 352—353).

Эти три мотива развиты и в романе «Ложный Петр III». Находясь в Германии, Пугачев, присвоивший себе имя итальянского графа Занарди, привлечен блеском «славы,

которую приобрел Герой Севера» — непобедимый прусский король. Он вступает в армию Фридриха II волонтером, желая «испытать счастия хотя в одной кампании

под знаменем сего победоносного монарха», показывает «чудеса храбрости», однако вскоре раненный попадает в плен к австрийцам, дважды разбившим войска

Фридриха, и говорит Боаспре: «Любезный друг <...> я почитал прусаков непобедимыми; но теперь вижу, что и непобедимых иногда можно победить; и как я ни

от кого не зависим, то хочу послужить, хотя одну кампанию, и в пользу австрийцев» (ч. 1, с. 269—272). А затем оказывается в русской армии (где сводит дружбу

с Тотлебеном) до самого заключения мира с Пруссией.

В «Капитанской дочке» Пугачев задает Гриневу вопрос: «Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?». Гринев улавливает в вопросе

своеобразный акцент — не Пугачев, а прусский король должен померяться силами с Пугачевым, и намеренно переставляет акцент: «Сам как ты думаешь?.. управился

ли бы ты с Фридериком?». Однако Пугачев восстанавливает собственную постановку вопроса фамильярным снижением имени прусского монарха. «Герой Севера»

оказывается просто Федором Федоровичем, и это делает вполне убедительным ответ на вопрос, его общее решение: «А как же нет? С вашими енаралами ведь

я же управляюсь; а они его бивали» (VIII, 352).

Фантастическая прусская служба Пугачева отбрасывается Пушкиным, но мелькнувший в «ничтожном романе» мотив получает развитие в той концепции личности

Пугачева, которая реализуется автором «Истории Пугачева» в «Капитанской дочке».

Сложнее обстоит дело с параллелью, которую проводит Пугачев между своей судьбой и судьбой Гришки Отрепьева. Эта ассоциация была всеобщей. Она задавалась

официальными документами двора Екатерины II, ее собственными указами и манифестами. Так, в «Манифесте 23 декабря 1773 года о бунте казака Пугачева и о

мерах, принятых к искоренению сего злодея» императрица писала, что «беглый с Дону казак» действует «по примеру прежнего государственного злодея и предателя

Гришки Расстриги». Далее в манифесте развернуто уподобление замысла и возможных последствий пугачевского восстания гражданской междоусобице Смутного

времени и выражается надежда на то, что «протекло уже то для России страшное невежества время, в которое сим самым гнусным и ненавистным обманом могли влагать

меч в руки брату на брата такие отечества предатели, каков был Гришка Отрепьев и его последователи» (IX, 169—172). Вениамин, архиепископ казанский и свияжский,

в своем «увещании», обращенном к пастве в том же декабре 1773 г., вспоминал «ехиднино порождение разных самозванцев, яко то богоотступного расстриги

Гришки Отрепьева и ему последовавших, потом Стеньки Разина и других лже именитых продерзателей» (IX, 565).

Отрепьев, Разин, Пугачев идут в сознании носителей официальных оценок исторического процесса в одном ряду, поскольку они взяты в одном отношении — к единству

монархической государственности. Автор романа, пользовавшийся, как обнаружил Г. П. Блок, официальными публикациями 1773—1775 гг., заставляет своего героя

размышлять на эту тему в беседе с Боаспре и во многом повторять официальные рассуждения. При этом психологическая основа рефлексии Пугачева все та же:

склонный к добродетели по натуре, он отвергает настойчивые доводы Боаспре, но благородству и добродетели в его душе не дано возобладать, и он принимает сторону

своего «злого гения». На этом концептуальном стержне отношение Пугачева к Отрепьеву колеблется от неприятия к согласию, и официальная оценка, сначала как

будто вложенная в уста благонравного Пугачева, отбрасывается, а на самом деле лишь иным образом подтверждается, когда Пугачев принимает коварные софизмы Боаспре.

«Друг мой, не говоря о всех бунтовщиках, о которых упоминает история и которые, как ты сам согласишься, кончили в бесславии жизнь свою, сколько примеров

найдем мы в одной нашей России... Нет, друг мой! Пугачев не допустит ослепить себя подлою честию — завладеть империею — если победу сию должен будет купить

он всеми злодействами, которые родятся от грубого обмана сего, и если, всходя на трон, понесет он с собою ту ужасную и подлую мысль, что некогда сойдет с него,

подобно бесславному Отрепьеву, и сделается предметом ужаса всего потомства и проклятия всех народов. Впрочем, друг мой! Мы не живем в том веке невежества и

варварства, когда самые глупые и нелепые басни были принимаемы за неоспоримые истины. Все тогда были чернью, ныне же и самая чернь имеет глаза и начинает

здраво мыслить». Боаспре, с удивлением выслушав эту тираду, отказывается узнавать в своем «друге» прежнего человека, известного смелостью, честолюбием и

великостью духа. «Почему пример Отрепьева страшит тебя? — Так — обманщик сей погиб нещастно; но он имел ту славу, что хотя несколько владел обольщенным собой

троном. Не думаешь ли ты, что он дорого заплатил за честь царствования и за то приятнейшее удовольствие, что всех народов принудил признавать себя за Димитрия?..

Эта участь предопределена и тебе, Трон или Эшафот. Хотя бы счастие и назначило тебе последнее из двух крайностей, но если б я был Пугачев, — и тогда бы

не устрашился отважиться» (ч. 1, с. 346—352). Пугачев сдается и, принимая имя Петра III, со своими приверженцами-раскольниками движется к Заволжью, чтобы

соединиться с яицкими казаками.

В «Капитанской дочке» мысль о Гришке Отрепьеве высказывается Пугачевым вслед за тем, как он говорит о походе на Москву, вдохновленный своими победами.

Пример Отрепьева возникает не в продолжение похвальбы военными успехами (с Федором Федоровичем ему все ясно), а после признания Гриневу, когда тоска

сомнений внезапно выходит наружу и он говорит: «Улица моя тесна; воли мне мало». Детский лепет Гринева о «милосердии государыни», навеянный щедрыми обещаниями

— прельщениями манифестов императрицы, вызывает лишь горькую усмешку.

То, что в романе «Ложный Петр III» подано как внушение циничного француза, переосмыслено было Пушкиным и стало одним из сокровенных признаний Пугачева,

в котором сошлись и жажда воли, и верность избранному пути, и долг перед поднятым на борьбу народом, и предощущение трагической развязки, и смелое дерзание,

«плутовская» отвага. Поддавшемуся искушению, сатанинскому прельщению Пугачеву «Ложного Петра III» в «Капитанской дочке» противопоставлена органически цельная

натура бунтаря, решившего «продолжать, как начал». Гриневу в этом разговоре принадлежат увещевательные реплики, составленные из фраз официальных увещеваний

и близкие к словесным формулам рефлексии Пугачева из романа «Ложный Петр III», отвергающего поначалу возможность повторения опыта Григория Отрепьева.

Для пушкинского Пугачева важен не опыт политической интриги Лжедимитрия. Его пример (в отличие от официальных документов и от романной версии) не образец,

которому подражает Пугачев, а лишь понятная и приемлемая аналогия, аргумент в споре, который он, так и кажется, произносит с плутовским прищуром:

«Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою». И в том, что Пугачева в Отрепьеве привлекают не идея захвата трона

(«Трон или Эшафот!» — как патетически восклицает Боаспре), не политическое интриганство, а удаль, отчаянная решимость, смелость и воля, убеждает весь смысл

его речи о пути и о воле, символически завершающейся сказкой об орле и вороне — поэтическим иносказанием, близким уже не к авантюрной поэзии Отрепьева,

а к песенной вольнице Стеньки Разина, с которым не по правительственной логике, а по духу и смыслу, как это показали Пушкину фольклорно-бытовые материалы,

связывал в своем сознании Пугачева народ.

Как уже сказано, умирающий Боаспре дает своему подопечному последнее наставление: «Теперь ты одержал славную победу, но, друг мой! не радуйся! я знаю русских

и знаю тех, которых одна щастливая минута собрала под твои знамена. До тех пор, как успехи твои будут щастливо продолжаться, до тех пор они останутся

тебе верными, но при первом перевесе, какой возьмет пред тобою неприятель твой, они оставят тебя, а может быть и подло изменят... Мне еще надобно дать

тебе совет: не так много вверяйся всем этим татарам, которые без всякой пользы умножают твою армию. Семенов и Перфильев одни, кажется, заслуживают твою

доверенность; другие же, если я не ошибаюсь, не устоят против золота или против надежды получить предлагаемую им пощаду. Не полагайся особенно на своего

канцлера — этот человек лицемер, он умеет показывать такие чувства, каких никогда не знала черная его душа» (ч. 2, с. 57—58). Автор романа превращает уже

известный ему итог жизненного пути Пугачева в предсказание «всезнающего» Боаспре. У Пушкина это предощущение самого Пугачева, основанное на собственных

наблюдениях: «Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой же неудаче они свою шею выкупят моею головою». Этому признанию

непосредственно предшествует эпизод ссоры Хлопуши с Белобородовым, по-свойски усмиренных Пугачевым, но оставшихся недовольными. А еще ранее Гринев,

вступивший в избу-дворец, замечает «притворное подобострастие» «главных товарищей» Пугачева. Сомнение, высказанное в откровенном разговоре, стало

необходимой чертой психологии Пугачева и примечательным мотивом социальной истории «пугачевщины», а не наставлением глубокомысленного француза наивно

увлеченному славой ложному Петру III. Черта эта является приметой здравого смысла Пугачева и открылась Пушкину в процессе изучения исторических материалов

к «Истории Пугачева», т. е. внутренне документирована автором «Капитанской дочки».

Все три фрагмента пушкинского повествования, соотносимые с соответствующими эпизодами «Ложного Петра III», сошлись в одном эпизоде — в одном откровении

Пугачева, когда он предстает перед Гриневым «домашним образом».

Таким образом, первоначальное восприятие романа «Ложный Петр III» вытесняется, корректируется у Пушкина со временем, и тем активнее, чем более он вникал

в изучение пугачевской темы. В 1832—1833 гг. Пушкин уже настойчиво противопоставляет свой взгляд на Пугачева и «пугачевщину» тому ложному представлению,

которое формировал у современников французско-немецко-русский роман. Отбросив его как материал для «Истории Пугачева», он продолжил полемику с ним

художественными средствами, работая над «Капитанской дочкой», — своеобразно, полемически претворяя некоторые мотивы романа, пересоздавая их в новых

художественных ситуациях.

Замалчиванию «пугачевского эпизода» Екатериной II и ее преемниками Пушкин противопоставил саму идею необходимости создания «истории Пугачева»; «поразительному

незнанию» отечественных историков — кропотливый труд, ответственное отношение к истории России, «остроумное изыскание истины»; ложному образу Пугачева,

сформированному официальными документами и фантастическими вымыслами (прежде всего романом о «ложном Петре»), — живой портрет человека, возглавившего

«всеобщее негодование» народных масс. Нелепая «одиссея» или «энеида» «ложного Петра», «злодея и бунтовщика», заменилась «семейственными записками»

потомственного дворянина Гринева.

Книга «Ложный Петр III» открывалась гравированным портретом Пугачева на фронтисписе, взятым из лондонского издания 1775 г., но дополненным словами:

«Бунтовщик Е. Пугачев» и стихами под портретом:

Я к ужасу привык, злодейством разъярен,

Наполнен варварством и кровью обагрен!

Сумароков.

Эта гравюра уже была описана Д. А. Ровинским так: «19. Фантастический оригинал. Круг в четвероугольн.; грав. резц.; по гр., 3/4 впр., без бороды; в

меховой шапке: Iemelian Pugatschew. Выш. 4.10; шир. 3.4. В книге: Le faux Pierre III. Londres. 1775. 20. Копия с предыдущего; круг в четыреугольнике:

грав. резцом, лице пунктиром; по гр., 3/4 впр.: бунтовщикъ Е. Пугачевъ — и стихи: Я к ужасу привыкъ, Злодейством разъяренъ. Наполнен Варварством и

Кровью Обагренъ! Во II отпеч. прибавлено: Сумарокавъ (sic!). В книге: Ложный Петръ III. Москва. 1809».[10]

Г. П. Блок в качестве иллюстрации дал гравированный портрет Пугачева из лондонского издания (№ 19), хотя и знал, что Пушкин пользовался русским

изданием, в котором помещена иная гравюра (№ 20). На это расхождение в оформлении портретных изображений следовало бы обратить внимание. Во-первых,

у Пушкина была книга, где было добавлено: «Сумароковъ». Кроме того, замена простой подписи «Iemelian Pugatschew» аттестацией «Бунтовщик Е. Пугачев» и

сопровождение портрета стихами из монолога Димитрия трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец» обозначали определенную тенденцию, нашедшую отражение

также и в русском втором названии книги: «Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачева», — тенденцию, отвечавшую официальной характеристике

личности и деяний Пугачева. Такое «оформление» книги скорее всего было предпринято не столько переводчиком, сколько издателями (Московским учебным округом)

и не прошло незамеченным для Пушкина.

Гравированный портрет, открывающий книгу «Ложный Петр III», не мог не вызвать возмущения Пушкина. Портрет изображал Пугачева круглолицым, бритобородым,

но с щегольскими, подкрученными вверх концами тонкими усами над полноватой и очерченной линией рта, со взором несколько меланхолическим, но устремленным

вдаль, и как бы напоминал изображение мужчины «петровского типа» с явной целью показать мифическое сходство ложного Петра с действительным императором

(этот мотив, впервые заявленный в романе «Ложный Петр III», затем повторялся в сочинениях о Пугачеве вплоть до 30-х годов XIX в. и вызывал яростное

сопротивление или насмешку Пушкина). Фантастическому портрету Пушкин полемически противопоставил фронтиспис «Истории Пугачевского бунта» (1834),

где дан портрет, сделанный с натуры,[11] с краткой подписью: «Пугачев».

Глава «Мятежная слобода» в «Капитанской дочке», как известно, открывается эпиграфом, приписанным Сумарокову:

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.

«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —

Спросил он ласково.

Стилизация под сумароковский басенный слог здесь не случайна. Эпиграф как бы напоминает надпись к портрету Пугачева на фронтисписе книги «Ложный

Петр III» — словами сумароковского Лжедимитрия (т. е. Отрепьева) характеризующую Пугачева и предваряющую повествование о «жизни, характере и злодеяниях

бунтовщика». Напоминает — и отводит от этой оценки личности Пугачева. Любопытно, что словесный материал, ключевой образ для построения эпиграфа Пушкиным

взят из другого источника — из дневных записок 1773 г. оренбургской Благовещенской церкви священника Ивана Осипова: «30 числа ноября, остервясь, варвар

Емелька, аки лютый лев, на помянутого Демарина, пошел еще больше вверх по Яику, жаднича христианской крови...» (IX, 596). Образ ненасытного, остервенелого,

лютого льва, созданный воображением христианского пастыря осажденного Оренбурга, соответствовал сумароковскому образу привычного к ужасу, разъяренного

злодейством варвара, обагренного кровью. Пушкинская пародийная контаминация словесных образов Сумарокова и Осипова, приписанная известнейшему поэту

того времени, но получившая совершенно иную тональность и смысл, явно противопоставлена главенствующему пафосу оценки Пугачева дворянским классом,

запечатленной и в официальных документах, и на фронтисписе книги «Ложный Петр III». Эпиграф предназначен для главы, в которой Пугачев ярко и многогранно

раскрывается как личность.

Роман «Ложный Петр III» очень неровно делится на две части, или книги (в первой — 360 страниц, во второй — 85). В первой части содержится кроме романа

небольшое предисловие (стр. V—VIII римской пагинации, с подписью: «Автор»), а во второй части, после романа, — приложение.

Каждая часть романа предваряется своим эпиграфом:

Часть первая

Возьмем мы истины зерцало,

Посмотрим в нем твоих путей;

Ехиднино раскроем жало,

Сокрытое в груди твоей;

Исследуем твои деянья,

Все виды, казни и желанья,

И обнажим тебя всего:

Уже мы зрим хамелеона,

Для польз твоих, для ближних стона,

В изгибах сердца твоего.

Державинъ

Часть вторая

Кто возвращать возможет веки

И зрит деянья древних лет,

Тот знает, сколько человеки

Тобою претерпели бед,

Не трон — но духа благородство

Дает велики имена;

Прямое духа превосходство

Лишь к истине любовь одна.

Д...нъ

Оба эпиграфа взяты из оды «На коварство». Ода писалась в 1789—1790 гг., впервые напечатана под названием «На коварство во время возмущения французов,

к чести князя Дмитрия Михайловича Пожарского, яко укротителя междоусобия и утвердителя монаршей власти» в издании сочинений Державина 1798 г., а

затем перепечатана с незначительными изменениями и сокращением названия в первой книжке собрания сочинений Державина, вышедшего из печати в феврале 1808 г.

Эпиграфы скорее всего и были подобраны из последнего издания — в том же году, когда перевод «Ложного Петра III» был представлен в

цензуру.[12] Эпиграф первой части романа — вся седьмая строфа оды, но с некоторыми «поправками» к Державину: в первой строке у Державина

«Возьми же...»; в шестой — «козни», а не «казни»; в восьмой — «Уже я зрю...». Эпиграф второй части романа — составной: первое четверостишие второй строфы

и первое четверостишие двадцатой строфы сконтаминированы в одну неполную одическую строфу (8 стихов вместо 10).[13]

Поправки в стихах Державина возникли в связи с тем, что переводчику нужно было приспособить их к содержанию и смыслу разных частей романа: в первой

изображался характер и жизнь Пугачева до «самозванства», иначе говоря, процесс «падения» великой, героической натуры, сошедшей с пути добродетели,

изображался в авторском «зерцале истины»; во второй перечисляются «беды», содеянные алчущим трона бывшим благородным разбойником и философом-моралистом,

растерявшим благородство духа, отклонившимся с пути истины и вставшим на путь злодейства. Переводчик, как видим, поступил так же, как затем поступит

вымышленный «Издатель» «записок Петра Андреевича Гринева», «приискав к каждой главе примечательный эпиграф».

Цензурная история книги позволяет представить историю обращения к ней Пушкина. Самое раннее, вполне вероятно, — в лицейские годы. Дело в том, что книга

была издана с одобрения Комитета Московского учебного округа и цензором ее являлся Н. Ф. Кошанский, в недавнем прошлом воспитанник Московского университета,

преподававший в Благородном университетском пансионе, Академической гимназии, в феврале 1807 г. получивший в Московском университете степень доктора философии,

но вынужденный по смерти его покровителя М. Н. Муравьева преподавать не в университете, а лишь в высших классах гимназии Московского воспитательного дома.

В год издания злополучной книги он, кроме того, получил должность секретаря при цензурном комитете Московского округа.[14] В декабре

1810 г. Александр I поинтересовался, изъята ли книга «Ложный Петр III» из продажи. Призвали к ответу и цензора Кошанского. В своем «донесении» он писал,

что исключил из рукописи некоторые места, отчего «порядок нарушился и вся связь книги потерялась», получилась «смесь нелепых разбойнических и романических

происшествий»; при этом он ссылался на 21-й пункт цензурного устава, где «повелевается истолковывать» сочинения «выгоднейшим для сочинителя образом». Совет

Московского университета «сделал ему строжайший выговор за вымудренное и кривое толкование пунктов устава о цензуре» и «за дерзость, с каковою выражается

он в своем донесении». Кошанскому было объявлено, «что он при образе его мыслей не может быть терпим в университете, если

не переменится».[15]

Это обстоятельство, скорее всего, и побудило Кошанского покинуть Московский университет и просить министра просвещения А. К. Разумовского о предоставлении

ему места в Царскосельском лицее, куда он и был переведен вскоре после открытия лицея, в декабре 1811 г. Первые годы отношения с воспитанниками складывались

у Кошанского хорошие, и не исключено, что он давал читать Пушкину книгу, с которой связан был его переезд из Москвы в Царское Село. Во всяком случае Пушкин

в письме к брату Льву в ноябре 1824 г. из Тригорского запрашивал книгу хорошо ему известную, на память воспроизводя ее второе название («Жизнь Емельки

Пугачева» — XIII, 119).

Вряд ли лицеисту Пушкину можно приписать отчетливо выраженный интерес к Пугачеву и «пугачевщине». Но в 1824 г. книгу запрашивает зрелый писатель,

изучающий Смутное время, работающий над исторической трагедией «Борис Годунов». В том же ноябре 1824 г. в другом письме к брату он просит прислать

«историческое, сухое известие о Сеньке Разине» (XIII, 121).

Н. Н. Петрунина писала, что «в исследованиях советского времени (Ю. Г. Оксман и др.) интерес Пушкина к теме пугачевщины предстал как производное от

исторической ситуации начала 1830-х годов, когда стала реальной угроза новой пугачевщины».[16] Очевидно, что

помимо такого интереса у Пушкина и в прежние годы был несомненный интерес к личности «славного мятежника». В 1824—1825 гг. в Михайловском в сознании

поэта присутствовали три фигуры, противостоящие государственной власти, — Отрепьев, Разин, Пугачев. В это время Пушкин склонен был именно в Разине видеть

«единственное поэтическое лицо русской истории». Мотивы поступков Отрепьева и реальное историческое зло, связанное с ним, не позволяли ставить его в один

ряд с Разиным, носителем идеи народной вольности. М. К. Азадовский верно заметил, что в изучении разинского фольклора, в работе над песнями о Степане Разине

— «начало того пути, который позже приведет Пушкина к „Истории Пугачева“ и к „Капитанской дочке“».[17]

Можно утверждать, что в «Капитанской дочке» Пугачев представлен как «поэтическое лицо русской истории», хотя это не исключает иных красок в его портрете.

Постижение характера Пугачева начинается у Пушкина не в процессе писания повести и не в период изучения архивных материалов, а намного раньше — прежде

всего со времени знакомства с книгой «Ложный Петр III». Этот переводной роман, считает Н. Н. Петрунина, «Пушкин прочел и оценил, вероятно, еще в

1824—1825 годах в Михайловском».[18] Слово «вероятно» объясняется тем, что у нас нет документального

подтверждения — получил ли Пушкин книгу от брата. Этап, предшествовавший архивным разысканиям Пушкина, вообще почти не документирован. Так, у нас

нет и точных данных, когда именно обратился Пушкин впервые к «Запискам о жизни и службе Александра Ильича Бибикова» (1817) или к «Истории трех разделов

Польши» Феррана. Это, однако, не отменяет верного вывода Н. Н. Петруниной о том, что все три книги «были изучены поэтом до начала работы над архивными

документами», т. е. до февраля 1833 г.[19]

Несомненно, что «Записками» А. А. Бибикова и книгой «Ложный Петр III» Пушкин пользовался и в дальнейшем, знал их хорошо. В ответ на критику Броневского

(1835) он легко сопоставлял основные положения «Истории Донского войска» с идеями и фактами, почерпнутыми из романа. Книга эта находилась в личной

библиотеке Пушкина в трех экземплярах — случай редкий. Причем один экземпляр, рабочий, — в очень потрепанном состоянии, другой — «совсем свежий»,

«в библиофильской нетронутости».[20] Вероятно, один из них — тот, который был получен Пушкиным

от брата в 1824—1825 гг. А третий экземпляр пошел в работу, когда печаталась «История Пугачевского бунта». Из этого экземпляра были вырваны те

листы приложения, которые содержали «Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцем и бунтовщиком Емелькою Пугачевым

и его злодейскими сообщниками осквернено и разграблено божиих храмов, также побито дворян, духовенства и прочих званий людей, с показанием, кто именно

и в которых местах». По этим листам «Описание» набиралось в типографии для пушкинской «Истории» (IX, 459, примеч.).

Но это описание — последний документ приложения. Ему в книге «Ложный Петр III» предшествуют: 1) «Манифест» Екатерины II от 19 декабря 1774 г.

(ч. 2, с. 87—93); 2) «Сентенция. Указ ея императорского величества самодержицы всероссийской, из Правительствующего Сената...»

от 9 января[21] 1775 г. (с. 94—140); 3) «Описание происхождения дел и сокрушения злодея, бунтовщика и

самозванца Емельки Пугачева» (с. 141—151).

Современное пушкиноведение относит начало работы Пушкина над замыслом повести о пугаческом времени к середине — второй половине 1832 г. Как установила

Н. Н. Петрунина, первый набросок плана о Шванвиче («Кулачный бой») сделан «не позднее августа 1832 г., может быть и раньше». Источник этого плана и

последующих, связанных с Шванвичем, — «Сентенция» Сената, с которой Пушкин, по мнению исследователей, ознакомился впервые по 20-му тому «Полного

собрания законов Российской империи», подаренного ему Николаем I через М. М. Сперанского 17 февраля 1832 г.[22] Но

если Пушкин по крайней мере в 1824—1825 гг. прочитал книгу «Ложный Петр III», то и знакомство его с основными официальными документами следует относить

к этому времени, а не к 1832 г.

Следовательно, есть основания предположить, что уже в конце 1824 — начале 1825 г. Пушкин знал о Пугачеве все, что можно было узнать из официальных

документов правительства. Мы можем восстановить тот первичный слой впечатлений и образных ассоциаций, который позднее нашел воплощение в «Капитанской дочке».

Документы давали официальную трактовку событий, но в ней отражено и сильное впечатление, которое произвела крестьянская война на правительство и на

весь дворянский класс. Документы, скрывая, обнаруживали тем не менее широчайший размах народного движения, вовлекшего в той или иной степени нижнее

духовенство, купцов, мещан и даже отдельных представителей дворянства.

Внимание исследователей постоянно приковано к 8-му пункту «Сентенции», где речь идет о Михайле Шванвиче. Но стоит приглядеться к «Сентенции»

повнимательнее, и мы увидим в ней источник многих сюжетных ситуаций, состава действующих лиц и художественных деталей пушкинской повести, а

отчасти и предшествовавших ей планов.

В пункте 3 яицкому казаку Максиму Шигаеву ставилось в вину «то, что он, по слуху о самозванце, добровольно ездил к нему на умет, или постоялый двор,

к Степану Оболяеву, отстоящему неподалеку от Яицкого города». В умете у пахотного солдата Степана Оболяева (Аболяева) Пугачев жил «при самом

начале злодейского умысла». Пункты 3, 4, 6 характеризуют этот умет как место сбора: сюда к Пугачеву приезжали Шигаев, Плотников, Караваев, Закладнов

— первые «разглашатели» и «совещеватели», склонявшие простой народ к «Петру III» и составлявшие «злодейские шайки». Иными словами, сама «Сентенция»

содержала зародыш образа степного умета, который показался Гриневу очень похожим на «разбойническую пристань». Отсюда многозначительный иносказательный

разговор «вожатого» с хозяином умета. Отсюда и куда более важное следствие для сюжета «Капитанской дочки»: ведь Пушкин сводит своего молодого героя

с Пугачевым в тот момент, когда тот вновь возвратился на Яик в конце 1772 г., а в начале октября 1773 г. под именем Петра III уже брал небольшие

крепости и подступил к Белогорской. Пугачев-вожатый не случайно показан в образе бродяги, принимающего подаяние. Возражая Броневскому, Пушкин укорял

его в том, что он, «кажется, не читал и манифеста о преступлениях казака Пугачева, в котором именно сказано, что он кормился от подаяния» (IX, 383—384).

В течение года, прошедшего после встречи на дороге к умету, «бродяга» превратился в «государя Петра III». Это превращение считает необходимым объяснить

Пугачев Гриневу: «Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?».

Ю. Г. Оксман ошибочно полагал, что умет главы «Вожатый» — это след плана «Крестьянский бунт», где старый Шванвич даже «пристань держит», т. е. явно

связан с разбойничьей вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этой характеристики старого

Шванвича.[23] Во-первых, сомнительно отождествление названного в плане «помещика», который «пристань держит», со «старым Шванвичем».

И образ степного умета — иного происхождения: прежде всего он порожден «Сентенцией», которую Пушкин впервые нашел в книге «Ложный Петр III»; затем

(конец 1829 — осень 1832) возникли ассоциации, навеянные чтением романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский», и они отразились в

плане «Крестьянский бунт»;[24] в дальнейшем Пушкин сталкивался с «уметом» в процессе работы над «Историей Пугачева»

(например, в «Летописях» И. П. Рычкова) и наконец развил свои впечатления и образные ассоциации в «Капитанской дочке».

Заметное место в «Сентенции» отведено наказаниям, определенным «первым разглашателям в народе» и лицам разного звания, «прилепившимся к злодею».

Таковы в пункте 4 названные Плотников, Караваев, Закладнов, саратовский купец Кобяков, ржевский купец Долгополов, который «разными лжесоставленными

вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление»; к ним примыкает оренбургский казачий сотник Падуров, «сущий изменник, который

не только предался сам злодею и самозванцу, но и писал многие развратительные в народе письма <...> и наконец писал угрозительные письма к оренбургскому

губернатору», оренбургскому атаману и старшине Яицкого войска (пункт 3).

Упомянутый в 4-м пункте яицкий казак Денис Караваев «рассказывал, яко бы видели на злодее царские знаки, так называя пятна, оставшиеся на теле злодея

после болезни его под Бендерами». В 5-м пункте названы Иван Почиталин и Максим Горшков, которые «были производителями письменных дел при самозванце,

составляли и подписывали его скверные листы, называя государевыми манифестами и указами» (IX, 189—190). В «Описании происхождения дел и сокрушения злодея,

бунтовщика п самозванца Емельки Пугачева» объясняется, что Пугачев «брал крепостцы частию от оплошности в них находящихся командиров, а частию от слабости

сил живущих в оных престарелых гарнизонных команд» (IX, 177).

Все эти реалии официальных документов составили первичный слой образных впечатлений Пушкина от пугачевского дела. Это показывает, что архивными материалами,

с которыми он познакомился позже, лишь поверялись и дополнялись воображаемые картины пугачевской поры, рождавшиеся в сознании художника. Манифест,

«сентенция» и оба «описания» содержали в себе материал такой силы, мимо которого художник пройти не мог. Сильные характеры и судьбы, неординарные поступки,

кровавые события, плети, оковы, рваные ноздри, казни всех видов, невиданный разлив народного возмущения и гражданская война, в которой равны жестокости

обеих сторон, предстают на страницах этих документов. Они исподволь формировали персонажный мир будущей «Капитанской дочки»: изображение жалкой

Белогорской крепости с ее инвалидной командой и смехотворными учениями, «необыкновенное волнение» казачьего отряда, поддерживающего мятежника, переход

в «разбойничьи толпы» гарнизонных солдат, появление «разглашателей», «прилепившихся к злодею», манифест, обращенный Пугачевым к обитателям крепости,

«обер-секретари» в его свите, эпизоды с немым башкиром и с Юлаем, фигуры урядника Максимыча, Тараса Курочкина, Фомки Бикбаева и безымянного казака,

видевших в бане «царские знаки» на груди Пугачева.

Разумеется, в работе над архивными материалами, воспоминаниями, «сказаниями современников», в поездке по местам событий первые впечатления намного углубились,

уточнились, чрезвычайно расширились и дополнились. Но это не снижает их роли, тем более что чтение «Сентенции» привело Пушкина к Михаилу Шванвичу,

единственному дворянину, оказавшемуся в рядах повстанцев и близкому к Пугачеву. Этот интерес Пушкин пытался реализовать в планах повести с этим героем.

Как убедительно показала Н. Н. Петрунина, «от плана к плану поэт упорно искал и не находил тех мотивировок, которые объяснили бы сознательный переход

„хорошего“ дворянина, столичного офицера, образованного и мыслящего человека на сторону Пугачева». Не найдя «принципиального разрешения занимавшей его

ситуации», понимая ее «единичный характер», он оставил этот замысел.[245]

Решающим обстоятельством, определившим отказ от воплощения замыслов, связанных со Шванвичем, переход к Башарину и Валуеву и наконец выбор Гринева,

было созревшее в работе над различными историческими источниками, многостороннее и объемное понимание личности Пугачева. В любом художественном

повествовании фигуры персонажей взаимосвязаны. Если бы Пушкин осуществил планы, в которых предполагались Шванвич, или Башарин, или Валуев, — он строил

бы иные сюжетные ситуации, они основывались бы на иных типах контактов героя-дворянина с Пугачевым и «пугачевщиной», нежели в «Капитанской дочке», и

сама структура образа Пугачева была бы иной.

В правительственной «Сентенции» лежали оба источника пушкинских вдохновений: 8-й пункт сообщал о дворянине-пугачевце, а 10-й — о дворянине,

сохранившем верность присяге, но испытавшем и недоверие, и обвинения, и жизнь под караулом в ожидании неизвестных решений, и моральные тяготы подследственного.

Психологически ситуация Гринева не менее (если не более) острая, чем Шванвича. Пункт 10-й, в котором речь идет о подпоручике Гриневе, содержал еще

меньше конкретной информации, чем обвинение Шванвича. Не приходится сомневаться в том, что Пушкин вчитывался, и не раз, в эти пункты «Сентенции» —

единственные, где речь идет о разных судьбах дворян. Нужно заметить, что «Сентенция», как юридический документ, очень дифференцированно квалифицирует

вину каждого подследственного и различно аттестует каждого. О Гриневе не сказано, где он «прилепился к злодею» или был «разглашателем», или совершил

измену и т. д., а сказано, что он подозревался «в сношении с злодеями». Таков и Гринев «Капитанской дочки» (отсюда, между прочим, постоянно повторяемый,

полуоправдательный тезис о «таинственной» связи, о необыкновенных обстоятельствах и т. п.). А в начале главы «Суд» Гринев-повествователь почти цитирует

документ: «Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными».

То же в письме из Оренбурга, где говорится о «сношениях с злодеем». Но что еще более примечательно, так это внутренняя связь, открывшаяся Пушкину в

противопоставлении двух дворян, связь между 8-м и 10-м пунктами «Сентенции». О Шванвиче «Сентенция» поучительно говорит, что он «предпочел гнусную жизнь

честной смерти», а подозревавшийся в том же Гринев «по следствию оказался невинным» (IX, 190, 191). Мотив чести становится стержневым для образа Петра

Гринева, а в характеристике Швабрина слово «гнусный» — постоянным эпитетом.

Оба «материала» лежали в «Сентенции», и мысль о каждом из них развивалась в воображении Пушкина со времени его первого обращения к официальным документам,

по крайней мере, как мы стремились показать, в конце 1824 — начале 1825 г., хотя зафиксированы пушкинские искания планами и набросками более поздними и

разновременными. Не приходится удивляться тому, что прошло несколько лет от первого отчетливо выраженного интереса к Пугачеву и «пугачевщине» до первого

известного нам наброска плана повести о дворянине-пугачевце и стремительного обращения Пушкина к печатным и архивным источникам, к работе над «Историей

Пугачева», чрезвычайно обогатившей его познания и развившей многие «мечты воображения» до ясно представляемых, зримых картин. Это вполне соответствует

психологии творчества Пушкина, объясняется его феноменальной творческой памятью, его способностью провидеть очертания лиц, событий и сюжетных ситуаций

будущих произведений в материале, мимо которого скользил взор его современников. В течение ряда лет, когда создавались и другие произведения, возникали

новые замыслы, мысль Пушкина — художника и историка захватывал то один, то другой тип поведения, тип жизнеотношения и морали, пока наконец через опыт осмысления

исторического «казуса» (Шванвич) он не почувствовал необходимости изображения исторических закономерностей и через «валуевский» план 1834 г. (см.: VIII, 940)

не приблизился вплотную к той фигуре, которая совсем неясно поначалу замаячила в 10-м пункте «Сентенции». Художник не подыскивал имя героя, а в сложной,

изобиловавшей существенными идейными исканиями работе (она глубоко показана в исследованиях Н. В. Измайлова, Г. П. Блока, Б. В. Томашевского,

Ю. Г. Оксмана, Р. В. Овчинникова, Н. Н. Петруниной) остановился на «угаданном» им по нескольким строчкам «Сентенции» образе подпоручика Гринева, —

на таком лице, которое, находясь в «сношениях» с Пугачевым, в то же время оставалось верным чести и долгу. Пушкин построил самый сюжет «сношения» на

естественном пересечении исторически закономерного и «таинственно»-случайного и ввел через объединяющую повествование форму семейных записок романическую

историю любви и верности, оказавшуюся в сложных «сцеплениях» с историческими обстоятельствами. Это позволило «домашним образом» изобразить историческую фигуру

Пугачева, долгие годы сильно занимавшую историко-философскую и нравственно-психологическую мысль Пушкина, актуализированную проблемами исторической памяти

народа, дворянской чести и нравственного «самостоянья человека» в 1830-е годы.

|

|

1. К истории создания «Капитанской дочки»

Источник: Степанов Л. А. К истории создания "Капитанской дочки": (Пушкин и книга "Ложный Петр III") // Пушкин: Исследования и материалы

/ АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1991. – Т. 14. – С. 220–234. (вернуться)

2. Блок Г. П. Пушкин в работе над историческими источниками. М.; Л., 1949. С. 188. (вернуться)

3. «На русский язык она переведена с немецкого текста» (Описание дел Архива Министерства

народного просвещения. Пг., 1921. Т. 2. С. 136). (вернуться)

4. Блок Г. П. Пушкин в работе над историческими источниками. С. 86. (вернуться)

5. Петрунина Н. Н. О петербургском тексте «Истории Пугачева» // Искусство слова. М., 1973. С. 140. (вернуться)

6. Ложный Петр III. СПб., 1809. Ч. I, 2. (Далее при ссылках на этот роман в тексте указываются часть и страница).

(вернуться)

7. См.: Блок Г. П. Пушкин в работе над историческими источниками. С. 89. (вернуться)

8. Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 354—359. (вернуться)

9. Там же. С. 356.(вернуться)

10. Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. Т. III. [П—Ѳ]. Стб. 1839.

(вернуться)

11. См. о нем: Петрунина Н. Н. Портрет, приложенный А. С. Пушкиным к «Истории Пугачева» //

Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967. С. 48—53. (вернуться)

12. Это дает возможность принять версию Н. П. Смирнова-Сокольского, согласно которой

Сергей Федорович Переплетчиков, продавший купцам Инихову и Базунову в 1808 г. процензурованную рукопись, был и переводчиком книги.

Во всяком случае эпиграфы позволяют точно установить, что перевод был сделан не ранее 1798 г., а скорее всего в 1808 г. (вернуться)

13. См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864. Т. 1. С. 315—332.

(вернуться)

14. Русский биографический словарь. СПб., 1903. Т. 9 (Кнаппе — Кюхельбекер). С. 383. (вернуться)

15. Описание дел Архива Министерства народного просвещения. Пг., 1921. Т. 2. С. 135—136.

О полицейских мерах по изъятию книги из продажи в январе — марте 1811 г. см.: Копия с дела о запрещении книг «Ложный Петр III...» и

«Анекдоты о Пугачеве», 1811 года // Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина. М., 1900. Ч. 7. С. 340—344. (вернуться)

16. Петрунина Н. Н. Пушкин — художник и историк в работе над пугачевской темой (1832—1834).

Автореф. дис.... канд. филолог. наук. Л., 1972. С. 4. (вернуться)

17. Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л., 1938. С. 20. (вернуться)

18. Петрунина Н. Н. «История Пугачева». От замысла к воплощению // Русская литература. 1974. № 3. С. 183.

(вернуться)

19. Там же. Ср.: Петрунина Н. Н. Вяземский — биограф Фонвизина и Пушкин — историк Пугачева

// Русская литература. 1980. № 4. С. 130—131. (вернуться)

20. См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 59; Смирнов-Сокольский Н.

Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. С. 355. (вернуться)

21. Во всех исследованиях «Сентенция» почему-то датируется 10 января — днем

ее объявления и казни Пугачева. Но в конце самой «Сентенции» указано: «Заключена января 9 дня 1775 года» (см.: IX, 192). (вернуться)

22. См.: Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки» // Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М.

Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 75; Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий. Л., 1977. С. 12—13, 22—23. (вернуться)

23. См.: Пушкин А. С. Капитанская дочка. 2-е изд., дополн. Л., 1984. С. 158—159. (вернуться)

24. См.: Петрунина Н. Н. У истоков «Капитанской дочки». С. 104—106 и сл. (вернуться)

25. См.: Петрунина Н. Н. По следам Пушкина и Пугачева // Русская литература. 1982. № 3. С. 229.

(вернуться)

|

| |

|

|

|

| |

|