Глава из книги "Беседы о русской культуре"

Изучаемая нами эпоха — век перелома. Это хорошо видно и в истории дворянства. Русское дворянство, каким мы его встречаем в

XVIII — первой половине XIX века, было порождением петровской реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра I создание

дворянства в функции государственно и культурно доминирующего сословия занимает не последнее место. Материалом, из которого это

сословие составилось, было допетровское дворянство Московской Руси.

Дворянство Московской Руси представляло собой «служилый класс», то есть состояло из профессиональных слуг государства, главным

образом военных. Их ратный труд оплачивался тем, что за службу их «помещали» на землю, иначе — «верстали» деревнями и крестьянами.

Но ни то ни другое не было их личной и наследственной собственностью. Переставая служить, дворянин должен был вернуть пожалованные

ему земли в казну. Если он «уходил за ранами или увечием», в службу должен был пойти его сын или муж дочери; если он оказывался

убит, вдова через определенный срок должна была выйти замуж за человека, способного «тянуть службу», или поставить сына.

Земля должна была служить. Правда, за особые заслуги ее могли пожаловать в наследственное владение, и тогда «воинник» становился

«вотчинником».

Между «воинником» и «вотчинником» существовало глубокое не только социальное, но и психологическое различие. Для вотчинника

война, боевая служба государству была чрезвычайным и далеко не желательным происшествием, для воинника — повседневной службой.

Вотчинник-боярин служил великому князю и мог погибнуть на этой службе, но великий князь не был для него богом. Привязанность

к земле, к Руси была для него еще окрашена местным патриотизмом, памятью о службе, которую нес его род, и о чести, которой он

пользовался. Патриотизм воинника-дворянина был тесно связан с личной преданностью государю и имел государственный характер. В

глазах же боярина дворянин был наемником, человеком без рода и племени и опасным соперником у государева престола. Боярин в

глазах дворянина — ленивец, уклоняющийся от государевой службы, лукавый слуга, всегда втайне готовый к крамоле. Этот взгляд

начиная с XVI века разделяют московские великие князья и цари. Но особенно интересно, что, судя по данным фольклора, он близок

и крестьянской массе.

Петровская реформа, при всех издержках, которые накладывали на нее характер эпохи и личность царя, решила национальные задачи,

создав государственность, обеспечившую России двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав и создав одну из самых

ярких культур в истории человеческой цивилизации. И если нынешние критики Петра порой утверждают, что судьбы России сложились бы

более счастливо без этой государственности, то вряд ли найдется человек, который хотел бы представить себе русскую историю без

Пушкина и Достоевского, Толстого и Тютчева, без Московского университета и Царскосельского лицея.

Еще в XVII веке началось стирание различий между поместьем и вотчиной, а указ царя Федора Алексеевича (1682), возвестивший

уничтожение местничества, показал, что господствующей силой в вызревавшем государственном порядке будет дворянство. Вряд ли

стоит повторять общеизвестные истины о социальном эгоизме этого нового господствующего сословия и предаваться запоздалому

обличению крепостного права. Недобрая память, оставленная им в русской истории, слишком очевидна. Однако, отрицая историческую

роль русского дворянства, мы рискуем впасть в крайность.

Деятели Петровской эпохи любили подчеркивать общенародный смысл осуществляемых в тяжких трудах реформ. В речи, посвященной

Ништадтскому миру, Петр сказал, что «надлежит трудитца о ползе и прибытке общем <…> от чего облегчен будет народ»[2]. Сходную

мысль выразил и Феофан Прокопович в речи, посвященной этому же событию. Вопрошая, каковы должны быть

плоды мира, он отвечал: «Умаление народных тяжестей»[3].

Еще в XVII веке, в поэзии Симеона Полоцкого, возник идеал царя-труженика, который «трудится своими руками» и царствует ради

блага подданных. Этот образ получил монументальное развитие в творчестве М. Ломоносова. Его Петр

Рожденны к Скипетру, простер в работу руки,

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть наук…[4]

Он являлся не в блеске престола, а «в поте, в пыли, в дыму, в пламени», «за отдохновение почитал

себе трудов Своих перемену. Не токмо день или утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными

трудами»[5]. Конечно, многие высказывания современников несут на себе печать лести. Но не лесть руководила

историком князем Михаилом Щербатовым (его перо не щадило современных ему государей), когда он в «Рассмотрении о пороках и

самовластии Петра Великого», перечислив все негативные стороны его царствования, все же вынес оправдательный приговор

реформатору. Не был льстецом и Пушкин в своих знаменитых строках:

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник. (См. стихотворение полностью)

Личный труд Петра не был забавой, странной причудой — это была программа, утверждение равенства всех в службе. Государственная

служба приобретала для Петра почти религиозное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме

Государства. Работа была его молитвой[6].

И если в среде старообрядцев возникла легенда о «подменном царе» и «царе-антихристе»[7], то выходец из народа

Иван Посошков, бесспорно, отражал не только свое личное мнение, когда писал: «Великий наш монарх… на гору…

сам-десят тянет»[8]. Вряд ли представляли исключение и те олонецкие мужики, которые, вспоминая Петра, говорили, что

Петр — царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще батрака работал. Нельзя забывать и о неизменно положительном образе Петра

в русском сказочном фольклоре.

Не будем, однако, настаивать на правоте того или другого взгляда: легенда о «народном царе» — такая же легенда, как и о

«царе-антихристе». Отметим лишь существование обеих легенд и попытаемся оценить реальную ситуацию.

Дворянство, бесспорно, поддерживало реформу. Именно отсюда черпались неотложно потребовавшиеся новые работники: офицеры

для армии и флота, чиновники и дипломаты, администраторы и инженеры, ученые. То были энтузиасты труда на благо государства,

— такие, как историк и государственный деятель В. Н. Татищев, писавший, что все, чем он обладает (а «обладал» он многим:

изучал в Швеции финансовое дело, строил заводы и города, «управлял» калмыцким народом, был географом и историком), он

получил от Петра, и главное, подчеркивал он, разум.

Однако, когда мы говорим «дворянство» применительно к этой эпохе, следует уточнить наши привычные, основанные на Гоголе или

Тургеневе представления. Важно иметь в виду, что во время восстания Болотникова и других массовых народных движений дворянские

отряды составляли хотя и нестойкую и ненадежную, но активную периферию крестьянских армий. Крепостное право еще только

складывалось, и в пестрой картине допетровского общества с его богатством групп и прослоек дворянин и крестьянин еще не

сделались полярными фигурами.

Поэтому можно взглянуть на вопрос и с другой стороны. XVII век был «бунташным» веком. Он начался смутой, самозванцами,

польской и шведской интервенцией, крестьянской войной под руководством Болотникова и продолжался многочисленными мятежами

и бунтами. Мы привыкли к упрощенному взгляду, согласно которому взрывы классовой борьбы всегда соответствуют интересам низших

классов, а выражение «крестьянская война» воспринимается как обозначение такой войны, которая отвечает интересам всего

крестьянства и в которой крестьянство почти поголовно участвует. При этом мы забываем слова Пушкина: «Не приведи Бог видеть

русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Уже смута с ее бесчинствами, которые творили не только интервенты, но

и многочисленные вооруженные банды «гулящих людей», причинила сельскому населению России неизмеримые страдания. Опустошенные

и разграбленные села, крестьянские избы, забитые трупами, голод, бегство населения — такая картина возникает из документов.

Мятежи и бунты вызывали неслыханную вспышку разбойничества. Наивная идеализация — видеть в этих разбойниках Робинов Гудов или

Карлов Мооров, защитников эксплуатируемых, обрушивших весь свой классовый гнев на угнетателей народа. Основной жертвой

их делался беззащитный крестьянин:

Уж как рыбу мы ловили

По сухим по берегам,

По сухим по берегам —

По амбарам, по клетям.

А у дядюшки Петра

Мы поймали осетра,

Что того ли осетра —

Все гнедого жеребца.

(Фольклорная запись моя. — Ю. Л).

Ограбленный «дядюшка Петр» вряд ли был угнетателем народа.

Идея порядка, «регулярного государства» вовсе не была внушена Петру I путешествием в Голландию или вычитана у Пуффендорфа —

это был вопль земли, которая еще не залечила раны «бунташного века» и одновременно не могла себе представить, во что обойдется

ей эта «регулярность».

Психология служилого сословия была фундаментом самосознания дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя частью

сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство — и личным примером, и рядом законодательных актов. Вершиной их явилась

Табель о рангах, вырабатывавшаяся в течение ряда лет при постоянном и активном участии Петра I и опубликованная в январе 1722 года.

Но и сама Табель о рангах была реализацией более общего принципа новой петровской государственности — принципа «регулярности».

Формы петербургской (а в каком-то смысле и всей русской городской) жизни создал Петр I. Идеалом его было, как он сам выражался,

регулярное — правильное — государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических

пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам, все

выверено и логически обосновано. Петербург пробуждался по барабану: по этому знаку солдаты приступали к учениям, чиновники бежали

в департаменты. Человек XVIII века жил как бы в двух измерениях: полдня, полжизни он посвящал государственной службе, время

которой было точно установлено регламентом, полдня он находился вне ее.

Однако идеал «регулярного государства», конечно, никогда не мог быть и не был полностью реализован. С одной стороны,

«регулярность» постоянно размывалась живой жизнью, не мирящейся с механическим единообразием, с другой — перерождалась

в реальность бюрократическую. И если идеал Петра I вначале имел известные резоны, то очень скоро он породил одно из основных

зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни — ее глубокую бюрократизацию.

Прежде всего регламентация коснулась государственной службы. Правда, чины и должности, которые существовали в допетровской

России (боярин, стольник и др.), не отменялись. Они продолжали существовать, но эти чины перестали жаловать, и постепенно,

когда старики вымерли, с ними исчезли и их чины. Вместо них введена была новая служебная иерархия. Оформление ее длилось долго.

1 февраля 1721 года Петр подписал проект указа, однако он еще не вступил в силу, а был роздан государственным деятелям на

обсуждение. Сделано было много замечаний и предложений (правда, Петр ни с одним из них не согласился; это была его любимая

форма демократизма: он все давал обсуждать, но потом все делал по-своему). Далее решался вопрос о принятии указа о Табели.

Для этого создана была специальная комиссия, и только в 1722 году этот закон вступил в силу.

Что представляла собой Табель о рангах? Основная, первая мысль законодателя была в целом вполне трезвой: люди должны занимать

должности по своим способностям и по своему реальному вкладу в государственное дело. Табель о рангах и устанавливала зависимость

общественного положения человека от его места в служебной иерархии. Последнее же в идеале должно было соответствовать заслугам

перед царем и отечеством. Показательна правка, которой Петр подверг пункт третий Табели. Здесь утверждалась зависимость

«почестей» от служебного ранга: «Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место возьмет, выше данного ему

ранга; тому за каждый случай платить штрафу, 2 месяца жалования». Составлявший ранний вариант закона А. И. Остерман направил

этот пункт против «ссоролюбцев», то есть представителей старой знати, которые и в новых условиях могли попытаться местничать

— затевать ссоры о местах и почестях. Однако Петра уже больше волновало другое: возможность того, что неслужившие или нерадивые

в службе родовитые люди будут оспаривать преимущества у тех, кто завоевал свой ранг усердной службой. Он вычеркнул «ссоролюбцев»

и переформулировал требование соответствия почета и чина так: «Дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и

тунеядцам получать»[9].

Большим злом в государственной структуре допетровской Руси было назначение в службу по роду. Табель о рангах отменила

распределение мест по крови, по знатности, приводившее к тому, что почти каждое решение оказывалось сложной, запутанной историей.

Оно порождало множество распрей, шумных дел, судебных разбирательств: имеет ли право данный сын занимать данное место,

если его отец занимал такое-то место, и т. д. Приказ, ведавший назначениями, был завален подобными делами даже во время военных

действий: прямо накануне сражений очень часто возникали непримиримые местнические споры из-за права по роду занять более

высокое место, чем соперник. Начинался счет отцами, дедами, родом — и это, конечно, стало для деловой государственности

огромной помехой. Первоначальной идеей Петра и было стремление привести в соответствие должность и оказываемый почет, а должности

распределять в зависимости от личных заслуг перед государством и способностей, а не от знатности рода. Правда, уже с самого

начала делалась существенная оговорка: это не распространялось на членов царской семьи, которые всегда получали в службе

превосходство.

Табель о рангах делила все виды службы на воинскую, статскую и придворную. Первая, в свою очередь, делилась на сухопутную

и морскую (особо была выделена гвардия). Все чины были разделены на 14 классов, из которых первые пять составляли генералитет

(V класс сухопутных воинских чинов составляли бригадиры; Этот чин был впоследствии упразднен). Классы VI–VIII составляли

штаб-офицерские, а IX–XIV — обер-офицерские чины.

Табель о рангах ставила военную службу в привилегированное положение. Это выражалось, в частности, в том, что все

14 классов в воинской службе давали право наследственного дворянства, в статской же службе такое право давалось лишь начиная

с VIII класса. Это означало, что самый низший обер-офицерский чин в военной службе уже давал потомственное дворянство, между

тем как в статской для этого надо было дослужиться до коллежского асессора или надворного советника[10]. Об этом говорил

15-й пункт Табели: «Воинским чинам, которые дослужатся до Обер-офицерства не из Дворян; то когда кто получит вышеописанной чин,

оной суть Дворянин, и его дети, которые родятся в Обер-офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец

будет бить челом, тогда Дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить. Прочие же чины, как

гражданские, так и придворные, которые в Рангах не из Дворян, оных дети не суть Дворяне»[11].

Из этого положения в дальнейшем проистекло различие между наследственными (так называемыми «столбовыми») дворянами и

дворянами личными. К последним относились статские и придворные чины XIV–IX рангов. Впоследствии личное дворянство давали

также ордена (дворянин «по кресту») и академические звания. Личный дворянин пользовался рядом сословных прав дворянства:

он был освобожден от телесных наказаний, подушного оклада, рекрутской повинности. Однако он не мог передать этих прав

своим детям, не имел права владеть крестьянами, участвовать в дворянских собраниях и занимать дворянские выборные должности.

Такая формулировка закона открывала, по мысли Петра I, доступ в высшее государственное сословие людям разных общественных

групп, отличившимся в службе, и, напротив, закрывала доступ «нахалам и тунеядцам». Подход этот диктовался напряженными

условиями, в которых проводилась реформа, и, бесспорно, создавал иллюзию «общенародного» самодержавия. Характерен такой эпизод:

в связи с тем, что в ряде законодательных актов встречались выражения «знатное шляхетство» или «знатное дворянство», Сенат

в 1724 году обратился к императору с вопросом, кого следует относить к этой группе: имеющих определенное состояние

(«кто имеют более ста дворов») или по рангам? Петр I отвечал: «Знатное дворянство по годности считать».[12]

Военная служба считалась преимущественно дворянской службой — статская не считалась «благородной». Ее называли «подьяческой»,

в ней всегда было больше разночинцев, и ею принято было гнушаться. Исключение составляла дипломатическая служба, также

считавшаяся «благородной». Лишь в александровское и позже в николаевское время статский чиновник начинает в определенной

мере претендовать на общественное уважение рядом с офицером. И все же почти до самого конца «петербургского периода»

правительство в случае, если требовался энергический, расторопный и желательно честный администратор, предпочитало не

«специалиста», а гвардейского офицера. Так, Николай I назначил в 1836 году генерала от кавалерии графа Николая Александровича

Протасова обер-прокурором святейшего Синода, то есть практически поставил его во главе русской церкви. И тот без года двадцать

лет исполнял эту должность, с успехом приблизив духовные семинарии по характеру обучения к военным училищам.

Однако правительственная склонность к военному управлению и та симпатия, которой пользовался мундир в обществе, —

в частности, дамском, — проистекали из разных источников. Первое обусловлено общим характером власти. Русские императоры

были военными и получали военное воспитание и образование. Они привыкали с детства смотреть на армию как на идеал организации;

их эстетические представления складывались под влиянием парадов, они носили фраки только путешествуя за границей инкогнито.

Нерассуждающий, исполнительный офицер представлялся им наиболее надежной и психологически понятной фигурой. Даже среди

статских чиновников империи трудно назвать лицо, которое хотя бы в молодости, хоть несколько лет не носило бы офицерского

мундира.

Иную основу имел «культ мундира» в дворянском быту. Конечно, особенно в глазах прекрасного пола, не последнюю роль играла

эстетическая оценка: расшитый, сверкающий золотом или серебром гусарский, сине-красный уланский, белый (парадный)

конногвардейский мундир был красивее, чем бархатный кафтан щеголя или синий фрак англомана. Особенно заметным стало

отличие военного от статского, когда в начале XIX века (Карамзин отметил это в 1802 году в «Вестнике Европы», а Мюссе

в 1836-м в «Исповеди сына века», связав с романтической модой на траур и печаль) молодые люди оделись в черные фраки, после

чего черный цвет надолго утвердился за официальной одеждой статского мужчины. До того как романтизм ввел моду на разочарованность

и сплин, в молодом человеке ценилась удаль, умение жить широко, весело и беспечно. И хотя маменьки предпочитали солидных

женихов во фраках, сердца их дочерей склонялись к лихим поручикам и ротмистрам, весь капитал которых состоял в неоплатных

долгах и видах на наследство от богатых тетушек.

И все же предпочтение военного статскому имело более весомую причину. Табель о рангах создавала военно-бюрократическую

машину государственного управления. Власть государства покоилась на двух фигурах: офицере и чиновнике, однако социокультурный

облик этих двух кариатид был различным. Чиновник — человек, само название которого производится от слова «чин». «Чин» в

древнерусском языке означает «порядок». И хотя чин, вопреки замыслам Петра, очень скоро разошелся с реальной должностью

человека, превратившись в почти мистическую бюрократическую фикцию, фикция эта имела в то же время и совершенно практический

смысл. Чиновник — человек жалованья, его благосостояние непосредственно зависит от государства. Он привязан к административной

машине и не может без нее существовать. Связь эта грубо напоминает о себе первого числа каждого месяца, когда по всей

территории Российской Империи чиновникам должны были выплачивать жалованье. И чиновник, зависящий от жалованья и чина,

оказался в России наиболее надежным слугой государства. Если во Франции XVIII века старое судейское сословие — «дворянство

мантии» — дало в годы революции идеологов третьему сословию, то русское чиновничество менее всех других групп проявило себя

в революционных движениях.

Имелась и еще одна сторона жизни чиновника, определявшая его низкий общественный престиж. Запутанность законов и общий дух

государственного произвола, ярчайшим образом проявившийся в чиновничьей службе, привели (и не могли не привести) к тому,

что русская культура XVIII — начала XIX века практически не создала образов беспристрастного судьи, справедливого администратора

— бескорыстного защитника слабых и угнетенных. Чиновник в общественном сознании ассоциировался с крючкотвором и взяточником.

Уже А. Сумароков, Д. Фонвизин и особенно В. Капнист в комедии «Ябеда» (1796) запечатлевают именно такой стереотип общественного

восприятия. Не случайно исключением в общественной оценке были чиновники иностранной коллегии, чья служба для взяткобрателя

не была заманчивой, но зато давала простор честолюбивым видам. От служащих Коллегии иностранных дел требовались безукоризненные

манеры, хороший французский язык (а в русском языке — ясность слога и изящный «карамзинский» стиль) и тщательность в одежде.

Гоголь, описывая гуляющих на Невском проспекте, выделил именно этот класс чиновников: «К ним присоединяются и те, которые

служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и

службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников».

Далее Гоголь сообщает читателю: на Невском проспекте вы «встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным

и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие

только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны,

к величайшей неприятности своей, носить рыжие». Чиновник же других коллегий, особенно подьячий, по выражению Сумарокова —

«кувшинное рыло», Гоголю рисовался в облике неопрятного существа и безжалостного взяткобрателя. Капнист в комедии «Ябеда»

заставил хор провинциальных чиновников петь куплет:

Бери, большой тут нет науки;

Бери, что можно только взять.

На что ж привешены нам руки,

Как не на то, чтоб брать?[13]

Гоголевский Поприщин («Записки сумасшедшего») рисует такой портрет чиновника «в губернском правлении,

гражданских и казенных палатах»: «Там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой,

рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему:

„это“, говорит, „докторский подарок“; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенькой,

говорит так деликатно: „Одолжите ножичка починить перышко“, а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе».

Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России: она не

создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии. Когда в пореформенной жизни потребовались журналисты,

деятели обновленного суда, адвокаты, то они, особенно в первые десятилетия после отмены крепостного права, появлялись из

совсем другой среды, в первую очередь из той, которая была связана с церковью, с белым духовенством и которую петровская

реформа, казалось, отодвинула на второй план[14].

Положение другой опоры России «императорского периода» — офицерства — было иным. Как мы уже сказали, дворянство фактически

монополизировало военную службу. Но оно, в результате петровской реформы, сделалось монополистом еще более важной стороны

общественной жизни — присвоило себе исключительное право душевладения. Не нужно говорить, насколько гибельно это сказалось

как на судьбах России, так и на судьбах самого дворянства. Первое выразилось в неестественной задержке освобождения крестьян,

исказившей весь путь империи, вопреки приданному ей европейскому импульсу. Второе — в том, что, несмотря на значительность

своего вклада в национальную культуру, дворянство в России так и не смогло приспособиться к пореформенному существованию,

в результате чего в культурной жизни образовался еще один разрыв.

Но, подчеркнем еще раз, сознание «исторических грехов» русского дворянства не должно заслонять от нас значительности его

вклада в национальную культуру. Целый период в 150 лет будет отмечен печатью государственного и культурного творчества,

высокими духовными поисками, произведениями общенационального и общечеловеческого значения, созданными в недрах русской

дворянской культуры и одновременно вошедшими в историю общечеловеческой духовной жизни. Мы говорим о «дворянской революционности»,

и это парадоксальное сочетание лучше всего выражает то противоречие, о котором идет речь.

Как это ни покажется, может быть, читателю странным, следует сказать, что и крепостное право имело для истории русской

культуры в целом некоторые положительные стороны. Именно на нем покоилась, пусть извращенная в своей основе, но все же

определенная независимость дворян от власти — то, без чего культура невозможна. Офицер служил не из-за денег. Жалованье

его едва покрывало расходы, которых требовала военная жизнь, особенно в столице, в гвардии. Конечно, были казнокрады:

где-нибудь в армейском полку в провинции можно было сэкономить на сене для лошадей, на ремонте лошадей[15], на солдатской

амуниции, но нередко командиру роты, полка, шефу полка для того, чтобы содержать свою часть «в порядке» (а при системе

аракчеевской муштры амуниция приходила в негодность раньше срока), приходилось доплачивать из своего кармана, особенно

перед царскими смотрами. Если вспомнить, что обычаи требовали от офицера гораздо более разгульной жизни, чем от чиновника,

что отставать от товарищей в этом отношении считалось неприличным, то нам станет ясно, что военная служба не могла считаться

доходным занятием. Ее обязательность для дворянина состояла в том, что человек в России, если он не принадлежал к податному

сословию, не мог не служить. Без службы нельзя было получить чина, и дворянин, не имеющий чина, показался бы чем-то вроде

белой вороны. При оформлении любых казенных бумаг (купчих, закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного

паспорта и т. д.) надо было указывать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был подписываться:

«недоросль такой-то». Известный приятель Пушкина князь Голицын — редчайший пример дворянина, который никогда не служил, —

до старости указывал в официальных бумагах: «недоросль».

Впрочем, если дворянин действительно никогда не служил (а это мог себе позволить только магнат, сын знатнейшего вельможи,

основное время проживающий за границей), то, как правило, родня устраивала ему фиктивную службу (чаще всего — придворную).

Он брал долгосрочный отпуск «для лечения» или «для поправки домашних дел», к старости «дослуживался» (чины шли за выслугу)

до какого-нибудь обер-гофмейстера и выходил в отставку в генеральском чине. В Москве второй половины 1820-х годов, когда

заботливые маменьки начали опасаться отпускать своих мечтательных и склонных к немецкой философии отпрысков в гвардейскую

казарму, типичной фиктивной службой сделалось поступление в Архив коллегии иностранных дел. Начальник архива Д. Н. Бантыш-Каменский

охотно зачислял этих молодых людей (их в обществе стали иронически называть «архивными юношами») «сверх штата», то есть

без жалованья и без каких-либо служебных обязанностей, просто по старомосковской доброте и из желания угодить дамам.

Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало огромную

лестницу человеческих отношений, нам сейчас совершенно непонятных. Все читатели наверняка помнят то место из гоголевского

«Ревизора», когда Хлестаков, завираясь, входит в раж. Он еще не сделал себя главнокомандующим, он еще только начинает врать

и говорит: «Мне даже на пакетах пишут „ваше превосходительство“». Что это значит? Почему гоголевские чиновники так

перепугались, что стали повторять «ва… ва… ваше превосходительство»? Право на уважение распределялось по чинам.

В реальном быту это наиболее ярко проявилось в установленных формах обращения к особам разных чинов в соответствии с

их классом. Для особ I и II классов таким обращением было «ваше высокопревосходительство». Особы III и IV классов —

«превосходительства» («ваше превосходительство» надо было писать также и университетскому ректору, независимо от его чина).

V (тот самый выморочный класс бригадиров, о котором говорилось выше) требовал обращения «ваше высокородие».

К лицам VI–VIII классов обращались «ваше высокоблагородие», к лицам IX–XIV классов — «ваше благородие» (впрочем,

в быту так обратиться можно было и к любому дворянину, независимо от его чина). Настоящей наукой являлись правила

обращения к царю. На конверте, например, надо было писать: «Его императорскому величеству государю императору», а

само обращение начинать словами: «Всемилостивейший монарх» или: «Августейший монарх». Даже духовную сферу Петр I

как бы регламентировал: митрополит и архиепископ — «ваше высокопреосвященство» (в письменном обращении: «ваше

высокопреосвященство, высокопреосвященный владыка»), епископ — «ваше преосвященство» (в письме: «ваше преосвященство,

преосвященный владыка»), архимандрит и игумен — «ваше высокопреподобие», священник — «ваше преподобие».

Приведем лишь один пример высокой значимости обращений по чину. В чем смысл эффекта, произведенного репликой Хлестакова?

Дело не только в том, что Хлестаков — «елистратишка», как его называет слуга Осип, то есть коллежский регистратор, чиновник

самого низшего, XIV класса, — присвоил себе звание чиновника столь высокого ранга (если он — особа III класса, то он либо

генерал-лейтенант, либо тайный советник, если IV класса — то генерал-майор, или действительный статский советник, или, как

мы знаем, обер-прокурор). Вот эта последняя возможность, по-видимому, и напугала чиновников: ведь обер-прокурор сената —

это ревизор, тот, кого посылают раскрывать должностные преступления. Пьяная похвальба Хлестакова через мелкую, нам почти

незаметную деталь оказывается связанной с главной темой комедии и с ее символическим заглавием.

Конечно, Петр I не думал охватить регламентами всю жизнь своих подданных. Он специально оговаривал, что «осмотрение

каждого ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи съедутся, или в публичных ассамблеях,

но токмо в церквях при службе Божией и при Дворцовых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных

съездах, при браках, при крещениях и сим подобных публичных торжествах и погребениях». Однако даже простое перечисление «оказий»,

при которых поведение людей определяется их чином, показывает, что число их весьма велико. При этом Петр, который, вводя какой-либо

закон, сразу же определял и наказание за его нарушение, устанавливает суровую кару за поведение «не по чину». Штраф (два месяца

жалованья) платили и те, кто его получал, и служившие без жалованья: «платить ему такой штраф, как жалованья тех чинов, которые

с ним равного ранга»[16].[17]

Место чина в служебной иерархии связано было с получением (или неполучением) многих реальных привилегий. По чинам,

к примеру, давали лошадей на почтовых станциях.

В XVIII веке, при Петре I, в России учреждена была «регулярная» почта. Она представляла собой сеть станций, управляемых

специальными чиновниками, фигуры которых сделались позже одними из персонажей «петербургского мифа» (вспомним

«Станционного смотрителя» Пушкина). В распоряжении станционного смотрителя находились государственные ямщики, кибитки,

лошади. Те, кто ездили по государственной надобности — с подорожной или же по своей надобности, но на прогонных почтовых

лошадях, приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Стоимость езды для фельдъегерей оплачивалась

государством. Едущие «по собственной надобности» платили за лошадей.

Поэтому провинциальный помещик предпочитал ездить на собственных лошадях, что замедляло путешествие, но делало его

значительно дешевле.

Так, пушкинская Ларина

… тащилась,

Боясь прогонов дорогих,

Не на почтовых, на своих.

(Евгений Онегин, гл.7, XXXV)

Поместье Лариных, видимо, находилось в Псковской губернии. Путь оттуда в Москву «на почтовых» длился обычно трое суток,

а на курьерских — двое. Экономия Лариной привела к тому, что

… Наша дева насладилась

Почтовой скукою вполне:

Семь суток ехали оне.

(Евгений Онегин, гл.7, XXXV)

При получении лошадей на станциях существовал строгий порядок: вперед, без очереди, пропускались фельдъегеря со срочными

государственными пакетами, а остальным давали лошадей по чинам: особы I–III классов могли брать до двенадцати лошадей,

с IV класса — до восьми и так далее, вплоть до бедных чиновников VI–IX классов, которым приходилось довольствоваться одной

каретой с двумя лошадьми. Но часто бывало и по-другому: проезжему генералу отдали всех лошадей — остальные сидят и ждут…

А лихой гусарский поручик, приехавший на станцию пьяным, мог побить беззащитного станционного смотрителя и силой забрать

лошадей больше, чем ему было положено.

По чинам же в XVIII веке слуги носили блюда на званых обедах, и сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь

пустые тарелки. Рассказывали, что князь Г. А. Потемкин однажды позвал к себе на обед какого-то мелкого чиновника и после

обеда милостиво спросил его: «Ну как, братец, доволен?» Сидевший в конце стола гость смиренно отвечал: «Премного благодарствую,

ваше сиятельство, все видал-с». В это время угощение «по чинам» входило в обязательный ритуал тех огромных пиров, где за

столом встречались совершенно незнакомые люди, и даже хлебосольный хозяин не мог вспомнить всех своих гостей[18]. Лишь

в XIX веке этот обычай стал считаться устаревшим, хотя в провинции порой удерживался.

Чин пишущего и того, к кому он обращается, определял ритуал и форму письма. В 1825 году профессор Яков Толмачев выпустил

книгу «Военное красноречие». В ней содержались практические правила составления разного рода текстов — от речей полководцев

до официальных бумаг. Из книги мы узнаем, что официальный документ обязательно должен быть «чистой и ясной рукописью» без

орфографических ошибок, что «в военных бумагах никаких постскриптумов быть не должно», и множество других, не менее полезных

вещей. Толмачев четко объясняет отличия в форме письма от «младшего» к «старшему» и от «старшего» к «младшему»: «Когда старший

пишет к младшему; то обыкновенно при означении звания, чина и фамилии он подписывает собственноручно только свою фамилию;

когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чин и фамилию»[19]. Так что если в письме младшего

чина к старшему собственноручно (а не рукой писаря) подписанной окажется только фамилия, — то это грубое нарушение правил,

это оскорбление, которое может окончиться скандалом. Точно так же значимым было место, где должна ставиться дата письма:

начальник ставил число сверху, подчиненный — внизу, и в случае нарушения подчиненным этого правила ему грозили неприятности.

Вообще, этикет в письмах должен был соблюдаться с большой точностью. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизией,

в обращении к губернатору (а губернатор был из графов Мамоновых и славился своей гордостью) вместо положенного: «Милостивый

государь!» — написал: «Милостивый государь мой!» Обиженный губернатор ответное письмо начал словами: «Милостивый государь мой,

мой, мой!» — сердито подчеркнув неуместность притяжательного местоимения «мой» в официальном обращении.

Бюрократический принцип, в который вырождалась «регулярность», быстро разрастался, захватывая все новые области жизни,

например, строительство жилых зданий. В XVIII веке появились типовые проекты — высочайше утвержденные фасады зданий, какие

могли строить частные лица. Прелестные особняки XVIII столетия, которые теперь так радуют наш глаз и которые мы так стараемся

сохранить (к сожалению, зачастую — безуспешно), построены, как правило, по типовым проектам.

Другой любопытный пример — документ «Распоряжение частному извозчику». Частный извозчик ездил по городу на своих лошадях,

но и он должен был подчиняться множеству правил, не имевших, казалось бы, отношения к его занятию. Так, он не мог одеваться

по своему усмотрению: «Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь, какие кто пожелает, но шапки русские с желтым суконным вершком

и опушку черною овчиною, а кушаки желтые шерстяные, летом — мая с 15-ого сентября по 15 число балахоны иметь белые холстяные,

а шляпы черные, с перевязью желтою против данных (то есть в соответствии с данными. — Ю. Л.) на съезжей образцов и кушаки

желтые»[20]. Образцы одежды — на съезжей, то есть в полиции.

Особенно ярко государственное вмешательство проявлялось в мире мундиров. Мундиры были учреждены еще Петром I — сначала

для гвардейских полков. Петр ввел униформу: для Преображенского полка — зеленую, для Семеновского — синюю; потом вся

гвардейская пехота была одета в зеленые мундиры. Форма была сравнительно простая: офицерский мундир был одного покроя

с солдатским, отличаясь от него золотыми галунами, офицерским нагрудным знаком в виде полумесяца и трехцветным шарфом на

поясе (с 1742 года — «георгиевских» цветов). Но постепенно требования к мундиру все усложнялись, а затем, после Павла I,

превратились в любимую науку государей. Александр I, человек широко образованный, с государственными интересами, часами

сидел с Аракчеевым, придумывая новый фасон мундира и цвета мундирного прибора. Об этом непрерывно издавались все новые приказы.

Вот один из них — «О мундирах кадетского корпуса»: «Во втором кадетском корпусе у генералитета, штаб и обер-офицеров и кадетов

переменены быть мундиры и сделаны сообразно двум данным образцам». Далее идут образцы.

Все изменения мундиров подписывались лично императором, и у Павла, Александра I и Николая I, а также у брата Александра

и Николая великого князя Константина Павловича эти занятия превратились в настоящую «мундироманию».

Она, разумеется, не имела никакого отношения к военной подготовке армии. Петровский принцип практической целесообразности

«регулярного государства» был полностью утрачен. Регламентация разных сторон жизни, в том числе военной, стала самоцелью.

Так создавалась гигантская бюрократическая машина со всем ее формализмом и с чином как главным (зачастую — единственным)

стимулом служебного поведения.

Выше уже говорилось о том, что в культуре петербургского («императорского») периода русской истории понятие чина приобрело

особый, почти мистический характер. Слово «чин», по сути дела, разошлось в значении с древнерусским «порядок», ибо подразумевало

упорядоченность не реальную, а бумажную, условно-бюрократическую. Вместе с тем слово это, не имеющее точного соответствия ни в

одном из европейских языков (хотя Петр I и был уверен, что его реформы делают Россию похожей на Европу), стало обозначением

важнейшей особенности русской действительности.

С одной стороны, чин — это некая узаконенная фикция, слово, обозначающее не реальные свойства человека, а его место в

иерархии. Псевдобытие бюрократии придает существованию человека-чина призрачность. Это как бы существование. Герой

«Записок сумасшедшего» Гоголя возмущался: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего кроме

достоинство[21]; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится

третий глаз на лбу». Гоголевский Поприщин чувствует фиктивность разделения людей по чину: «Ведь у него же нос не из золота

сделан… Ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти

разности. Отчего я титулярный советник, и с какой стати я титулярный советник». Чин — пустая вещь, слово, призрак. Фикция

господствует над жизнью, ею управляет. Эта мысль становится для Гоголя одной из центральных, и мы не поймем его произведений,

не зная, например, почему так важно, что чиновник, от которого ушел нос, — майор; почему Поприщин и Башмачкин — титулярные

советники.

…Но жизнь есть жизнь, и она всеми средствами сопротивлялась принципу универсальной регламентации. Как ни стремилась

бюрократическая иерархия охватить все стороны человеческого существования, она никак не могла исчерпать разнообразия жизни —

даже официальной, государственной. Кроме иерархии чинов, существовали и другие системы — например, система орденов.

Система орденов, возникнув при Петре I, вытеснила существовавшие ранее типы царских наград. Общий смысл проведенной Петром

перемены состоял в том, что вместо награды-вещи появилась награда-знак. Если прежде награда состояла в том, что человека

жаловали ценными предметами, то теперь он награждался знаком, имевшим лишь условную ценность в системе государственных

отличий[22]. Эту «неестественность» ордена как награды подчеркнул Гоголь, столкнув в «Записках сумасшедшего» два

противоположных взгляда: чиновничий, доводящий поклонение орденам до почти мистического обожествления, и «естественный»

взгляд собачки, которая нюхает и лижет орден, пытаясь найти его подлинную, безусловную ценность в каком-то особом вкусе

или запахе.

Значение слова «орден»[23] в XVIII веке не совпадало с нынешним: орденом назывался не предмет, а рыцарское братство.

Западноевропейские средневековые ордена в честь какого-либо святого объединяли своих членов служением рыцарским идеалам

данного ордена. Во главе ордена стоял рыцарь-магистр. Со времени укрепления в Западной Европе абсолютизма это, как правило,

был глава государства. Членство ордена мыслилось как некое религиозное, нравственное или политическое служение. Внешними

атрибутами членства в ордене были особый костюм, знак ордена и звезда, носившиеся на одежде в специально установленных

местах, а также — иногда — орденское оружие.

Однако средневековый орден как форма рыцарской организации противоречил юридическим нормам абсолютизма, и королевский

абсолютизм в Европе практически свел ордена к знакам государственных наград.

Первоначально предполагалось, что, по образцу рыцарских орденов, ордена в России также будут представлять собой братство

рыцарей — носителей данного ордена. Однако по мере того, как в России XVIII века ордена складывались в систему, они

получали новый смысл, подобный новоевропейскому — становились знаками наград. Система орденов оказалась довольно противоречивой.

Идея ордена предполагала единство. Два первых русских ордена: св. Андрея Первозванного и св. Екатерины — были задуманы не

по иерархическому принципу, а как мужской и женский ордена. Первый предназначался для имевших большие государственные заслуги

мужчин, второй — для женщин; первой, получившей его, была Екатерина I. Видимо, первоначально предполагалось, что эти два

дополняющих друг друга ордена исчерпают всю систему. Правда, уже при Петре I в ней появилось противоречие. После измены

Мазепы разгневанный Петр придумал вещь неслыханную — издевательский орден Иуды Искариота. Эта странная идея не получила,

однако, развития. Мазепа не был захвачен в плен, и «вручение ордена» (которое представляло бы на самом деле пытку) не

состоялось. В дальнейшем об этом ордене никто не вспоминал.

После Петра в России стали появляться и новые ордена. Создалась орденская иерархия, имевшая и наглядное выражение: так,

например, звезда ордена св. Андрея Первозванного носилась выше звезды Владимирского ордена, так как Андреевский оставался

высшим орденом Российской Империи. Ордена, имевшие степени, создавали внутриорденскую иерархию.

В целом иерархия орденов не была постоянной. Как правило, создаваемый тем или иным государем новый орден оказывался

его «любимцем». В этом случае получить именно такой орден считалось особенно почетным, даже если он не был высшим в

официальной иерархии. Так, было хорошо известно, что Павел I не любил орденов, введенных матерью (и официально занимавших

высокие места в орденской системе), а любил орден св. Анны. Получение этого — официально второстепенного — ордена при

Павле стало весьма почетным.

Павел I сделал и попытку установить более строгую систему русских орденов, учредив в день своей коронации (5 апреля 1797 года)

«Российский кавалерский орден» из 4-х классов: орден св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св. Александра Невского

и св. Анны. Но он же — что было для него очень типичным — сам ее и нарушил, введя в систему русских орденов иностранный

Мальтийский орден[24], который пользовался его особой любовью.

Было бы, однако, неправильным считать, что русская система орденов была беспорядочной — скорее, она была динамичной,

отражая в гораздо большей степени, чем чины, изменения государственной системы ценностей — но и не только их.

Так, сложное влияние на ордена оказывала мода. Ордена в России не всегда выдавались официальными инстанциями — нередко

выдавалось лишь право на их ношение, а затем награжденный сам заказывал себе орден. Поэтому заказчик мог по собственному

вкусу менять величину ордена, а иногда и так или иначе украшать его. В результате в сферу орденов вторглась мода: в

героическом XVIII веке в моде были большие, массивные ордена, в александровскую эпоху предпочитались ордена изящные.

Когда Н. М. Карамзин во второй половине 1810-х годов должен был поехать в Петербурге во дворец, обнаружилось, что его орден

св. Анны «неприлично старомоден» (крест был солидных размеров и казался «старинным»). Отправляясь во дворец, Карамзин

поспешно обменялся орденом с Федором Глинкой. Позже оба литератора (полушутя — полувсерьез) называли себя «крестовыми братьями»,

так как обменялись «крестами». (Шутка содержала намек на обычай обмениваться крестами при братании, но, в отличие от князя

Мышкина и Парфена Рогожина в «Идиоте» Ф. Достоевского, Карамзин и Глинка обменялись не крестильными, а орденскими крестами).

Существующие правила действовали не автоматически, но допускали широкую вариативность относительно того, за что давались награды.

Орден св. Андрея Первозванного, к примеру, мог быть получен и за военные, и за штатские заслуги. У Гоголя был замысел комедии

«Владимир III степени», в которой чиновник, сойдя с ума, решил, что он — Владимирский орден. Тема человека, обменявшего, по

мысли Гоголя, все человечески ценное на безумную фикцию, потребовала именно Владимирского ордена.

Особняком стоял орден св. Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда I класса носилась выше других, уступая только св. Андрею

Первозванному; во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и

преимущественно за боевые заслуги (за выслугу лет — 25 лет в офицерском чине или 18 кампаний во флоте — IV класс). Так,

например, за войну 1812 года Георгия I степени получил только один человек — Кутузов, в 1813–1814 годах — еще один — Барклай

де Толли, а позже — Л. Л. Беннигсен. Александр I лишь один раз (под Аустерлицем) участвовал в бою и имел Георгия низшей — IV

степени. Если св. Андрей Первозванный давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, то Георгия всегда

надо было заслужить. Только один царь — Александр II — имел удивительную смелое сам на себя возложить Георгия I степени, хотя

никаких боевых заслуг у него не было. В качестве предлога был использован юбилей ордена[25].

В системе отличий в России XVIII — начала XIX века ордена в целом занимали несколько особое место. С одной стороны, они,

как и чины, не были «вещью настоящей», по словам гоголевского Поприщина. Условность государственной структуры выступала здесь

особенно заметно. Но с другой стороны, эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если

награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден св. Георгия-Победоносца или

св. Владимира с мечами сохраняли ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении.

В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственное отношение. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос: за

что орден? Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических

заслуг отличала орден от чина (особенно статского или придворного), прямо отражавшего лишь место человека в государственной

бюрократии.

Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, мы можем назвать иерархию, в

определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр — понятие допетровской эпохи.

Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между знатностью и службой. Но и само

понятие знати не было постоянным.

С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали — вымирали или окончательно разорялись, с другой — усиливавшееся

государство укрепляло себя «новой» знатью[26].

В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам, например, Борис Петрович

Шереметев (Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметева — единственного во всем перечислении «птенцов гнезда Петрова»

в «Полтаве» — «благородным»). Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто, по

определению Пушкина, «торговал блинами» (А. Меншиков) или «пел с придворными дьячками» (А. Разумовский), и тех, кого мутная

волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, но уже в тоне торжественном, а не ироническом,

назвал Меншикова «счастья баловень безродный, // Полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не

менялась: новая знать происходила из людей «случайных», часто темных. Надо было дать ей место среди знати традиционной.

Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в России прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание

графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался «граф Священной Римской Империи»,

и получали его от императора Священной Римской Империи. При Петре все новое было в моде — и графство ценилось выше княжеского

титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям допетровской

Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и «новое княжество». Связи его с подлинными русскими княжескими родами

отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы — типичные выскочки екатерининской эпохи — создали своему роду

фиктивную родословную.

Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения

своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатерининский вельможа граф А. Н. Самойлов любил повторять: «Родню

умей счесть и отдай ей честь». Увеличение при Петре и ближайших его наследниках числа «случайных» людей возбудило интерес

к древности рода. Древность начали вновь ценить, собирать сохранившиеся родовые документы (не всегда достоверные).

Имелось в России и звание барона. Однако это звание (за исключением баронов прибалтийских) не вызывало особого уважения.

Русский барон — как правило, финансист, а финансовая служба не считалась истинно дворянской.

Наконец, в качестве экзотических, попадались у русской знати и иностранные титулы. Так, один из потомков крестьянина

Строганова купил себе итальянский титул «графа Сен-Донато».

Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все

большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности: знатный вельможа, потомок богатого

рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано (служба, хотя бы краткая, все-таки была обязательна).

Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой

человек зачастую не был заинтересован в чинах (он мог получать чины быстро, но мог и «застрять» на ступенях чиновничьей

лестницы). А обладающий дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог «выбиться в люди», получить дворянство.

Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину.

В фундаменте той концепции службы[27], которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие:

служба из чести[28] и служба как государственная (государева) повинность. Развитие крепостного права изменило само понятие

слова «помещик». Это был уже не условный держатель государевой земли, а абсолютный и наследственный собственник как земли,

так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Посошков в начале XVIII века мотивировал свое требование

государственного ограничения власти помещиков тем, что они — временные владельцы государственной собственности и поэтому не

брегут о земле и крестьянах как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжать для себя максимальную

пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону: власть помещика все более расширялась, и в последней трети

XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношения между помещиком и крестьянином. Даже закон,

который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, брать в опеку, а управление поместьем

передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов

дворянства. Нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II и включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не

видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство

страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства

как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы «все изменить, ничего

не меняя», определила робость и бесплодность этих попыток.

По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции

службы: обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе. Оба эти принципа

подвергались уже со второй трети XVIII века энергичным атакам. Еще в петровское время И. Посошков, утверждая, что дворяне

царю «непрямые слуги», писал, что ему случалось слышать выражение: «Дай-де Бог великому государю служить, а сабли б из ножон

не вынимать»[29]. Но это были, еще по выражению Петра I, «тунеядцы», уклонявшиеся от службы. В программное требование свобода

служить или не служить оформилась позже. Отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение, что

самый факт принадлежности к сословию дает право на душе- и землевладение, было оформлено двумя указами: указом Петра III от

20 февраля 1762 года («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 года («Грамота на права, вольности

и преимущества благородного российского дворянства»).

По этим документам дарование дворянам сословных прав: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право

«беспрепятственно ездить в чужие край» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав» — получало и более широкую

трактовку. В Грамоте Екатерины II содержался пункт 17-й, где писалось: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды

российскому благородному дворянству вольность и свободу»[30]. При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность «чести,

жизни и имения» (пункты 9–11-й). Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и

имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека.

Так создалась своеобразная социокультурная ситуация: дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более

того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать крестьян

в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 января 1765 года (расширившего это право до возможности помещикам по

собственному произволу отправлять неугодных крепостных на каторгу) были практически низведены до степени рабов («крестьянин

в законе мертв», — писал Радищев), дворянство в России получило «вольность и свободу». Культурный парадокс сложившейся в

России ситуации состоял в том, что права господствующего сословия формулировались именно в тех терминах, которыми философы

Просвещения описывали идеал прав человека.

Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан.

Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями.

Но не менее странно было бы, глядя на статуи Фидия и Праксителя, читая Софокла или Эврипида, все время приговаривать:

«Это все за счет труда рабов». Более того, даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства Платона не только не

исчерпываются «рабовладельческой идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей европейской цивилизации.

Рабовладельческое античное общество создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России

превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской

цивилизации русская дворянская культура XVIII — начала XIX века.

Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно,

и от принципов «регулярности» и чиновной иерархии.

В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы

произошел чуть ли не массовый отлив из нее дворян: «Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающее от

нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности». В Грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь «установление вольности

на безделье»[34]. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате

Грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами,

становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого «бегства» с

последней как массового явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение

всего XVIII века вела активные военные действия (что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер- и

штаб-офицеров), никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы не было. Мы знаем ряд случаев, когда

желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых,

составленном Л. А. Черейским и дающем весьма представительную общественную выборку, среди родившихся в конце 1790-х годов мы

не находим ни одного неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. То же можно сказать и о другом представительном

списке — «Алфавите декабристов», — составленном для Николая I перечне всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию

по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое

право никогда не служить. Для доказательства «бегства» дворян со службы приводится такой расчет: «К концу Северной войны среди

офицеров русской армии было около 14 % выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние

разночинцы, составляли 44 % всего дворянства империи»[31]. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим

числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей,

таких, как герой главы «Зайцево» из «Путешествия из Петербурга в Москву», дослужившихся до личного дворянства, было очень

велико, особенно в XIX веке, когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое: 1816 год — время окончания десятилетия

наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на

рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х, в 1820-е годы людей второй половины 1780-х — начала 1790-х годов

рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся в 1795–1799 годах. Естественно, что в этих

условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой

эпохи.

Дворянство оставалось служилым сословием. Но само понятие службы сделалось сложно противоречивым. В нем можно различить

борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций. Последние существенно усложняли структуру реальной

жизни дворянского сословия XVIII — начала XIX века и расшатывали неподвижность бюрократического мира. Корпоративные традиции

особенно давали себя чувствовать в гвардии.

Гвардия — привилегированные и приближенные к трону полки — возникла при Петре I. Из «потешных» полков молодого царя в

конце XVII века были сформированы два гвардейских, получивших наименования по подмосковным селам, в которых они

«квартировались»: Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый

батальон его всегда квартировал на Миллионной, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Оба полка получили боевое

крещение под Нарвой в 1700 году, обнаружив высокую воинскую стойкость: задержав на три часа наступление шведов, они дали

возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне третий — Измайловский —

полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки: лейб-гвардии конный полк

(1730), лейб-гусары и лейб-казаки (1796), кавалергардский (1800), лейб-уланы (1809). Число гвардейских полков и подразделений

расширялось. В 1813 г. возникла так называемая «молодая гвардия» (лейб-гренадерский, Павловский и др. полки). Служба в гвардии

связана была с пребыванием в столице и выгодно отличалась от армейской: гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на

два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку, при безупречной службе, человек, как правило, получал

следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию

подполковником (служба в «молодой гвардии» давала преимущество в один чин).

Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых

в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую

роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила «лейб-кампанией» (то есть «лейб-ротой»), произвела всех ее

солдат в дворянство и дала им гербы, в символике которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства

лейб-кампанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна — она требовала больших средств, но зато

открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его

головокружительными взлетами и падениями «случайных» людей.

Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это

привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто

среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед.

Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II — тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна

— свергла с престола своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и «гвардейской

буйной шайки».

Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с долгами, став графами, князьями

и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории (так, Алексей Орлов проявил себя как

великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений). Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух

гвардейского своеволия, соединив его со своеволием барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя

корпоративных, семейных и других связей.

Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в Табели о рангах, давались за действительную службу и, как

он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так, Петр установил, что

прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре

начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освященный практикой

обычай. Часто это делалось в гвардии.

Вспомним начало «Капитанской дочки». «Матушка, — сообщает герой пушкинской повести Гринев, — была еще мною брюхата, как

я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче

всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и

кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в

столице заступника — родственника, богатого человека — или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который

таких возможностей не имел (например, поэт Г. Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом прежде, чем

получить офицерский чин. Зато человек, имевший «защиту», действовал как родитель Гринева: младенца записывали в службу; он

числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла.

И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем — и другие чины, особенно

при наличии «заступника». Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам прежде всего в форме злоупотреблений

(порой чудовищных). Казалось, что петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой «нерегулярности»

системой законов, указов, приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось

исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать.

Более того: существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования

Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещавший брать взятки, но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда

не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно

знала, что закон этот исполняться не будет. Более того: она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица

могла и посмеяться над вельможами-взяточниками: так, Р. Воронцова она назвала Роман — большой карман, а другому подарила

вязаный кошелек — для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место

займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже

наворовался, а новый только еще начнет воровать.

Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось

с ними, но, по существу, само же их и порождало. Сам Петр I рядом с Табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда,

при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими

противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко (хотя и «по-домашнему»)

наказать: даже «светлейший» Ментиков не раз испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили: близкий

к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно

фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось «женское правление»,

фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине II некоторые из ее фаворитов, например Григорий

Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые — просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов

были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев-Мамонов

и Завадовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все…

Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы, она имела свои законы. Эти законы

не умещались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в XVIII веке, хотя Петр I, стремясь все упорядочить, хотел

разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым

делом было — счесться родными. И начинали выяснять: «Ваша бабушка — не сестра ли такого-то? А он ведь наш сосед», или:

«Он ведь крестил у моего дедушки детей», или: «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали

на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например

1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А. Герцен с С. Аксаковым

— многолетние друзья — встретились в Москве на улице, вышли из пролеток, обнялись и расстались на всю жизнь: они — враги.

Но декабристов сближали не только идейные связи — почти все они были родственниками, составляли родственные гнезда

(Муравьевы, Бестужевы и многие другие). В начале XIX века все еще казалось, что родственникам можно доверять, что люди,

выросшие вместе, — соседи, однополчане — связаны надежно. Близость не идейная, а дружеская, человеческая оказывалась в

достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов. Но иногда — создавало ту атмосферу доверия,

противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом (свой, своих родных и друзей) надежной крепостью, недоступной

доносчику или шпиону.

|

| |

|

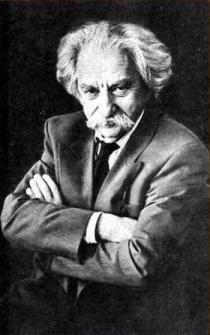

Исследователь русской культуры

Юрий Михайлович Лотман |

| |

|

|