Иван Сергеевич Тургенев

(1818 – 1883)

Отцы и дети[1]

Роман

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского[2]

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

– Вы далеко отсюда ходили? – спросил наконец Николай Петрович.

– Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

– А вы не охотник?

– Нет.

– Вы собственно физикой занимаетесь? – спросил, в свою очередь, Павел Петрович.

– Физикой, да; вообще естественными науками.

– Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

– Да, немцы в этом наши учители, – небрежно отвечал Базаров.

Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

– Вы столь высокого мнения о немцах? – проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

– Тамошние ученые дельный народ.

– Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, но имеете столь лестного понятия?

– Пожалуй, что так.

– Это очень похвальное самоотвержение, – произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. – Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

– Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все.

– А немцы все дело говорят? – промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

– Не все, – ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: "Учтив твой друг, признаться".

– Что касается до меня, – заговорил он опять, не без некоторого усилия, – я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были – ну, там Шиллер, что ли. Гетте...[3] Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли все какие-то химики да материалисты...

– Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, – перебил Базаров.

– Вот как, – промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. – Вы, стало быть, искусства не признаете?

– Искусство наживать деньги, или нет более геморроя![4] – воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

– Так-с, такс. Вот как вы изволите шутить. Это вы все, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

– Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука – наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, знания; а наука вообще не существует вовсе.

– Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

– Что это, допрос? – спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

– Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем, и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих[5] сделал удивительные открытия насчет удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

– Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

"Ну, ты, я вижу, точно нигилист", – подумал Николай Петрович.

– Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, – прибавил он вслух.

– А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

– Да, – проговорил он, ни на кого не глядя, – беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там – хвать! – оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

– Что, он всегда у вас такой? – хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

– Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, – заметил Аркадий. – Ты его оскорбил.

– Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбивые, львиные привычки, фатство.[6] Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, Бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу.

– Я тебе обещался рассказать его историю, – начал Аркадий.

– Историю жука?

– Ну полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

– Я не спорю; да что он тебе так дался?

– Надо быть справедливым, Евгений.

– Это из чего следует?

– Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе.[7] Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен – он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем.[8] День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза – они были невелики и серы, – но взгляд их, быстрый, глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, – загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе – Бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. "Чего же хочу я еще?" – спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.[9]

– Что это? – спросила она, – сфинкс?

– Да, – ответил он, – и этот сфинкс – вы.

– Я? – спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд.

– Знаете ли, что это очень лестно? – прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностию, – знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время,[10] время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

– Я не зову теперь тебя в Марьино, – сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены), – ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

– Я был еще глуп и суетлив тогда, – отвечал Павел Петрович, – с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном[11] у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер[12] и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно "благородными" духами; за то, что он мастерски играл в вист[13] и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом,[14] но он не знался с дамами...

– Вот видишь ли, Евгений, – промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ, – как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги, – имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено, – но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

– Известное дело: нервы, – перебил Базаров.

– Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

– Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

– Ну, словом, – продолжал Аркадий, – он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его – грешно.

– Да кто его презирает? – возразил Базаров. – А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек – не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

– Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил, – заметил Аркадий.

– Воспитание? – подхватил Базаров. – Всякий человек сам себя воспитать должен – ну хоть как я, например... А что касается до времени – отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество.[15] Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: "Помилуйте-с, известное дело-с" – и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: "Mais je puis vous donner de l'argent" {Но я могу дать вам денег (франц.).} – и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. "Брат не довольно практичен, – рассуждал он сам с собою, – его обманывают". Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. "Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, – говаривал он, – а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд". Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

– Кто там? Войдите, – раздался голос Фенечки.

– Это я, – проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

– Извините, если я помешал, – начал Павел Петрович, не глядя на нее, – мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

– Слушаю-с, – отвечала Фенечка, м сколько прикажете купить?

– Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, – прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. – Занавески вот, – промолвил он, видя, что она его не понимает.

– Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

– Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

– По милости Николая Петровича, – шепнула Фенечка.

– Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? – спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

– Конечно, лучше-с.

– Кого теперь на ваше место поместили?

– Теперь там прачки.

– А!

Павел Петрович умолк. "Теперь уйдет", – думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная; слабо перебирая пальцами.

– Отчего вы велели вашего маленького вынести? – заговорил, наконец, Павел Петрович. – Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

– Дуняша, – кликнула она, – принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила вы). А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

– Да все равно, – заметил Павел Петрович.

– Я сейчас, – ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой.[16] Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир;[17] они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая-чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: "кружовник"; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке, – больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой – Ермолов,[18] в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том Стрельцов Масальского,[19] перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка видимо на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

– Экой бутуз, – снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

– Это дядя, – промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.[20]

– Сколько бишь ему месяцев? – спросил Павел Петрович.

– Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

– Не восьмой ли, Федосья Николаевна? – не без робости вмешалась Дуняша.

– Нет, седьмой; как можно! – Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы. -- Баловник, -- проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

– Он похож на брата, – заметил Павел Петрович.

"На кого ж ему и походить?" – подумала Фенечка.

– Да, – продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович, – несомненное сходство. – Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

– Это дядя, – повторила она, уже шепотом.

– А! Павел! вот где ты! – раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

– Славный у тебя мальчуган, – промолвил он и посмотрел на часы, – а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

– Сам собою зашел? – спросил Фенечку Николай Петрович.

– Сами-с; постучались и вошли.

– Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

– Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

– Это зачем?

– Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

– Н... нет, – произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб. – Надо было прежде... Здравствуй, пузырь, – проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

– Николай Петрович! что вы это? – пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. "Уж не немка ли здесь хозяйка?" – пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным, Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. "Поцелуй же ручку у барина, глупенькая", – сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

– Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

– Здравствуйте, – прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

– Так-таки брат к тебе и вошел? – спрашивал ее Николай Петрович. – Постучался и вошел?

– Да-с.

– Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance {в стиле эпохи Возрождения (франц.).} из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

– Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо, – прибавил он, – потому что акация да сирень – ребята добрые, ухода не требуют. Ба, да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

– Кто это? – спросил его Базаров, как только они прошли мимо. – Какая хорошенькая!

– Да ты о ком говоришь?

– Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

– Ага! – промолвил Базаров, – у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться, – прибавил он и отправился назад к беседке.

– Евгений! – с испугом крикнул ему вослед Аркадий, – осторожней, ради Бога.

– Не волнуйся, – проговорил Базаров, – народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.[21]

– Позвольте представиться, – начал он с вежливым поклоном, – Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

– Какой ребенок чудесный! – продолжал Базаров. – Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

– Да-с, – промолвила Фенечка, -- четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

– Покажите-ка... да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

– Вижу, вижу... Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

– Здорова, слава Богу.

– Слава Богу – лучше всего. А вы? – прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

– Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь. Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

– Как он у вас тихо сидел, – промолвила она вполголоса.

– У меня все дети тихо сидят, – отвечал Базаров, – я такую штуку знаю.

– Дети чувствуют, кто их любит, – заметила Дуняша.

– Это точно, -- подтвердила Фенечка. – Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

– А ко мне пойдет? – спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

– В другой раз, когда привыкнуть успеет, – снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

– Как бишь ее зовут? – спросил Базаров.

– Фенечкой... Федосьей, – ответил Аркадий.

– А по батюшке? Это тоже нужно знать.

– Николаевной.

– Bene {Хорошо (лат.).}. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится? Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать – ну и права.

– Она-то права, – заметил Аркадий, – но вот отец мой...

– И он прав, – перебил Базаров.

– Ну, нет, я не нахожу.

– Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

– Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! – с жаром подхватил Аркадий. – Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

– Эге-ге! – спокойно проговорил Базаров. – Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

– Видел я все заведения твоего отца, – начал опять Базаров. – Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

– Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич.

– И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: "Русский мужик бога слопает".

– Я начинаю соглашаться с дядей, – заметил Аркадий, – ты решительно дурного мнения о русских.

– Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

– И природа пустяки? – проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

– И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою "Ожидание" Шуберта,[22] и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

– Это что? – произнес с изумлением Базаров.

– Это отец.

– Твой отец играет на виолончели?

– Да.

– Да сколько твоему отцу лет?

– Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

– Чему же ты смеешься?

– Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias {отец семейства (лат.).}, в ...м уезде – играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его – его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого "нигилиста" и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо "перепелочкой"; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, – и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за "дохтуром", как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его "живодером" и "прощелыгой" и уверял, что он с своими бакенбардами – настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году – первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять – он прогулок без дела терпеть не мог, – а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

– Ты отца недостаточно знаешь, – говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

– Твой отец добрый малый, – промолвил Базаров, – но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

"Отставной человек" постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

– Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает,[23] – продолжал между тем Базаров. – Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

– Что бы ему дать? – спросил Аркадий.

– Да, я думаю, Бюхнерово "Stoff und Kraft" {"Материя и сила" (нем.).}[24] на первый случай.

– Я сам так думаю, – заметил одобрительно Аркадий. – "Stoff und Kraft" написано популярным языком...

– Вот как мы с тобой, – говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете, – в отставные люди попали, песенка наша спета.[25] Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

– Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? – с нетерпением воскликнул Павел Петрович. – Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

– Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

– И самолюбие какое противное, – перебил опять Павел Петрович.

– Да, – заметил Николай Петрович, – он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями, – а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

– Это почему?

– А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, "Цыгане"[26] мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся, и ушел, и Пушкина унес.

– Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

– Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания. Павел Петрович повертел ее в руках.

– Гм! – промычал он. – Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

– Пробовал.

– Ну и что же?

– Либо я глуп, либо это все – вздор. Должно быть, я глуп.

– Да ты по-немецки не забыл? – спросил Павел Петрович.

– Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

– Да, кстати, – начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. – Я получил письмо от Колязина.

– От Матвея Ильича?

– От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы[27] вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

– Ты поедешь? – спросил Павел Петрович.

– Нет; а ты?

– И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама,[28] обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник![29] Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом.[30] Притом же мы с тобой отставные люди.

– Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, – заметил со вздохом Николай Петрович.

– Ну, я так скоро не сдамся, – пробормотал его брат. – У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии "старичков Кирсановых" (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. "Дрянь, аристократишко",[31] – равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

– Позвольте вас спросить, – начал Павел Петрович, и губы его задрожали, – по вашим понятиям слова: "дрянь" и "аристократ" одно и то же означают?

– Я сказал: "аристократишко", – проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

– Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов – настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, -- повторил он с ожесточением, -- английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

– Слыхали мы эту песню много раз, – возразил Базаров, – но что вы хотите этим доказать?

– Я эфтим хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: "эфтим" и "эфто", хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни – эфто, другие – эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я эфтим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, – а в аристократе эти чувства развиты, – нет никакого прочного основания общественному... bien public {общественному благу (франц.).}, общественному зданию. Личность, милостивый государь, – вот главное: человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

– Позвольте, Павел Петрович, – промолвил Базаров, – вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

– Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

– Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, – говорил между тем Базаров, – подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

– Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории требует...

– Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

– Как так?

– Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

– Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?

– Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, – вмешался Аркадий.

– Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, – промолвил Базаров. – В теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем.

– Все?

– Все.

– Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

– Все, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

– Однако позвольте, – заговорил Николай Петрович. – Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

– Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

– Современное состояние народа этого требует, – с важностью прибавил Аркадий, – мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

– Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, – я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры...

– Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже готов согласиться, что в этом вы правы.

– А если я прав...

– И все-таки это ничего не доказывает.

– Именно ничего не доказывает, – повторил Аркадий с уверенностию опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

– Как ничего не доказывает? – пробормотал изумленный Павел Петрович. – Стало быть, вы идете против своего народа?

– А хоть бы и так? – воскликнул Базаров. – Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом – он русский, а разве я сам не русский.

– Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

– Мой дед землю пахал, – с надменною гордостию отвечал Базаров. – Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас – в вас или во мне – он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

– А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

– Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

– Как же! Очень нужны нигилисты!

– Нужны ли они или нет – не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

– Господа, господа, пожалуйста, без личностей! – воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

– Не беспокойся, – промолвил он. – Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, – продолжал он, обращаясь снова к Базарову, – вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

– Опять иностранное слово! – перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. – Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

– Что же вы делаете?

– А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

– Ну да, да, вы обличители, – так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

– А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

– Так, – перебил Павел Петрович, – так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

– И решились ни за что не приниматься, – угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

– А только ругаться?

– И ругаться.

– И это называется нигилизмом?

– И это называется нигилизмом, – повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

– Так вот как! – промолвил он странно спокойным голосом. – Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров.

– Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

– Гм!.. Действовать, ломать... – продолжал он. – Но как же это ломать, не зная даже почему?

– Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

– Да, сила – так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился.

– Несчастный! – возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее, – хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке, и в монголе есть сила – да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, ип barbouilleur, тапер,[32] которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех – миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

– Коли раздавят, туда и дорога, – промолвил Базаров. – Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

– Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

– От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, – ответил Базаров.

– Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше "Девушки у фонтана" не хватает,[33] хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

– По-моему, – возразил Базаров. – Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

– Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! – и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

– Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, – флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. – Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, – прибавил он, вставая, – когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

– Я вам миллионы таких постановлений представлю, – воскликнул Павел Петрович, – миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

– Ну, насчет общины, – промолвил он, – поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

– Семья наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! – закричал Павел Петрович.

– И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

– Надо всем глумиться, – подхватил Павел Петрович.

– Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа.

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

– Вот, – начал наконец Павел Петрович, – вот вам нынешняя молодежь! Вот они – наши наследники!

– Наследники, – повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. – Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька – а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

– Ты уже чересчур благодушен и скромен, – возразил Павел Петрович, – я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, vieilh, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или белого? "Я имею привычку предпочитать красное!" – отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

– Вам больше чаю не угодно? – промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

– Нет, ты можешь велеть самовар принять, – отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: bon soir {добрый вечер (франц.).}, и ушел к себе в кабинет. |

| |

|

| |

|

| |

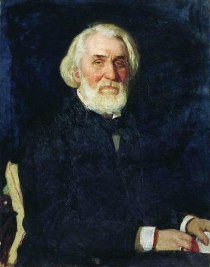

И.Е.Репин. Портрет И.С. Тургенева. 1879. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Отцы и дети |

| |

Содержание |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|