Иван Сергеевич Тургенев

(1818 – 1883)

Отцы и дети[1]

Роман

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского[2]

I

– Что, Петр, не видать еще? – спрашивал 20-го мая 1859 года,[3] выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора[4] на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: "Никак нет-с, не видать".

– Не видать? – повторил барин.

– Не видать, – вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел "ферму", – в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу "матушек-командирш", носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, – словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович – хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки – должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался "хроменьким". Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные "выкрутасами" слова: "Пиотр Кирсаноф, генерал-майор". В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом,[5] и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб,[6] но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе "Наук". Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов,[7] куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института,[8] потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец – в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос – тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год.[9] Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, – и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. "Сын... кандидат... Аркаша..." – беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... "Не дождалась!" – шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

– Никак они едут-с, – доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

– Аркаша! Аркаша! – закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

– Дай же отряхнуться, папаша, – говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, – я тебя всего запачкаю.

– Ничего, ничего, – твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. – Покажи-ка себя, покажи-ка, – прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: "Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее".

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

– Папаша, – сказал он, – позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне[10] с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

– Душевно рад, – начал он, – и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

– Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, – продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

– Так как же, Аркадий, – заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, – сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

– Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

– Сейчас, сейчас, – подхватил отец. – Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

– Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, – хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей, – только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

– Он в тарантасе поедет, – перебил вполголоса Аркадий. – Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой – ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

– Ну, поворачивайся, толстобородый! – обратился Базаров к ямщику.

– Слышь, Митюха, – подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, – барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

– Живей, живей, ребята, подсобляйте, – воскликнул Николай Петрович, – на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку – и оба экипажа покатили.

III

– Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал, – говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену. – Наконец!

– А что дядя? здоров? – спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

– Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

– А ты долго меня ждал? – спросил Аркадий.

– Да часов около пяти.

– Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

– Какую я тебе славную лошадь приготовил! – начал он, – ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

– А для Базарова комната есть?

– Найдется и для него.

– Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

– Ты недавно с ним познакомился?

– Недавно.

– То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

– Главный предмет его – естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора. [11]

– А! он по медицинскому факультету, – заметил Николай Петрович и помолчал. – Петр, – прибавил он и протянул руку, – это никак наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

– Точно так-с, – промолвил Петр.

– Куда это они едут, в город, что ли?

– Полагать надо, что в город. В кабак, – прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

– Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, – продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. – Не платят оброка. Что ты будешь делать?

– А своими наемными работниками ты доволен?

– Да, – процедил сквозь зубы Николай Петрович. – Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется – мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

– Тени нет у вас, вот что горе, – заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

– Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, – промолвил Николай Петрович, – теперь и обедать можно на воздухе.

– Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

– Конечно, – заметил Николай Петрович, – ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

– Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

– Однако...

– Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

– Не помню, писал ли я тебе, – начал Николай Петрович, – твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

– Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

– Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

– Приказчик у тебя все тот же?

– Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet, {Он в самом деле вольный (франц.).} – заметил вполголоса Николай Петрович, – но ведь он – камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем, – прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения, – я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

– Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

– Фенечка? – развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

– Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

– Помилуй, папаша, зачем?

– Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

– Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

– Ну, ты, наконец, – проговорил Николай Петрович. – Флигелек-то[12] плох – вот беда.

– Помилуй, папаша, – подхватил Аркадий, – ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

– Конечно, мне должно быть совестно, – отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

– Полно, папаша, полно, сделай одолжение! – Аркадий ласково улыбнулся. "В чем извиняется!" – подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу. – Перестань, пожалуйста, – повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

– Вот это уж наши поля пошли, – проговорил он после долгого молчания.

– А это впереди, кажется, наш лес? – спросил Аркадий.

– Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

– Зачем ты его продал?

– Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

– Которые тебе оброка не платят?

– Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

– Жаль леса, – заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей – и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... "Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?.."

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все – деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

– Теперь уж недалеко, – заметил Николай Петрович, – вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

– Конечно, – промолвил Аркадий, – но что за чудный день сегодня!

– Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным – помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,[13]

Весна, весна, пора любви!

Какое...

– Аркадий! – раздался из тарантаса голос Базарова, – пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

– Хочешь сигарку? – закричал опять Базаров.

– Давай, – отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

– Вот мы и дома, – промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами. – Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

– Поесть действительно не худо, – заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

– Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее. – Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами. – Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

– Вот он, Прокофьич, – начал Николай Петрович, – приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

– В лучшем виде-с, – проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови. – На стол накрывать прикажете? – проговорил он внушительно.

– Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

– Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку, – прибавил он, снимая с себя свой балахон.

– Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую "одёженку" и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

– Да, надо почиститься, – отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, – руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское "shake hands" {рукопожатие (англ.).}, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: "Добро пожаловать".

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

– Я уже думал, что вы не приедете сегодня, – заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. – Разве что на дороге случилось?

– Ничего не случилось, – отвечал Аркадий, – так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

– Постой, я с тобой пойду, – воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

– Кто сей? – спросил Павел Петрович.

– Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

– Он у нас гостить будет?

– Да.

– Этот волосатый?

– Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

– Я нахожу, что Аркадий s'est degourdi {стал развязнее (франц.).}, – заметил он. – Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах,[14] о необходимости заводить машины и т.д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде "а! эге! гм!". Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова "папаша" и даже раз заменил его словом "отец", произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

– А чудаковат у тебя дядя, – говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. – Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

– Да ведь ты не знаешь, – ответил Аркадий, – ведь он львом был в свое время.[15] Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

– Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

– Пожалуй; только он, право, хороший человек.

– Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

– Отец у меня золотой человек.

– Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

– Удивительное дело, – продолжал Базаров, – эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо – английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле,[16] перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер Galignani,[17] но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. "Эге! – подумал он, посмотрев кругом, – местечко-то неказисто". Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

– На что тебе лягушки, барин? – спросил его один из мальчиков.

– А вот на что, – отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно, – я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

– Да на что тебе это?

– А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

– Разве ты дохтур?

– Да.

– Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

– Я их боюсь, лягушек-то, – заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

– Чего бояться? разве они кусаются?

– Ну, полезайте в воду, философы, – промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

– Федосья Николаевна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

– Я сам разолью, сам, – поспешно подхватил Николай Петрович. – Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

– Со сливками, – отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: – Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

– Что? – промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

– Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным, – начал он, – но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

– Говори.

– Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

– Может быть, – проговорил он наконец, – она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глазами на отца.

– Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых – захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

– Спасибо, Аркаша, – глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу. – Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

– В таком случае я сам пойду к ней, – воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула. – Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

– Аркадий, – начал он, – сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости – сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений – и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

– Мы познакомились, отец! – воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице. – Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

– Что это? опять обнимаетесь? – раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

– Чему ж ты удивляешься? – весело заговорил Николай Петрович. – В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

– Я вовсе не удивляюсь, – заметил Павел Петрович, – я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска.[18] Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упиралась в выбритый подбородок.

– Где же новый твой приятель? – спросил он Аркадия.

– Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

– Да, это заметно. – Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. – Долго он у нас прогостит?

– Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

– А отец его где живет?

– В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.

– Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

– Кажется, был.

– Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! – Павел Петрович повел усами. – Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? – спросил он с расстановкой.

– Что такое Базаров? – Аркадий усмехнулся. – Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?

– Сделай одолжение, племянничек.

– Он нигилист.

– Как? – спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

– Он нигилист, – повторил Аркадий.

– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признает?

– Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

– Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.

– А это не все равно? – спросил Павел Петрович.

– Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

– И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович.

– Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

– Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсипов[19] (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил "прынцип", налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout cela {Вы все это изменили (франц.).}, дай вам Бог здоровья и генеральский чин,[20] а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

– Нигилисты, – отчетливо проговорил Аркадий.

– Да. Прежде были гегелисты,[21] а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: "Дуняша!" Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

– Здравствуй, Фенечка, – проговорил он сквозь зубы.

– Здравствуйте-с, – ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

– Вот и господин нигилист к нам жалует, – промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

– Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

– Что это у вас, пиявки? – спросил Павел Петрович.

– Нет, лягушки.

– Вы их едите или разводите?

– Для опытов, – равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

– Это он их резать станет, – заметил Павел Петрович, – в принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома "либоширничает" и от рук отбился. "Такой уж он Езоп,[22] – сказал он между прочим, – всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет".

|

| |

|

| |

|

| |

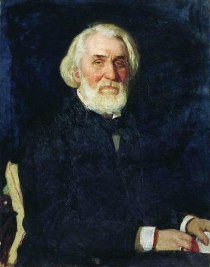

И.Е.Репин. Портрет И.С. Тургенева. 1879. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Отцы и дети |

| |

Содержание |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

П.М. Боклевский. Евгений Базаров. Иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Последняя четверть XIX в. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|