Иван Сергеевич Тургенев

(1818 – 1883)

Отцы и дети[1]

Роман

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского[2]

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco {фреской (франц.).}[3] над главным входом, представлявшею "Воскресение Христово" в "итальянском" вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке.[4] За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослых лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме видимо царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

– Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, – доложил дворецкий. – Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?

– Никаких приказаний не будет, почтеннейший, – ответил Базаров, – разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

– Слушаю-с, – промолвил дворецкий не без недоуменья и удалился, скрипя сапогами.

– Какой гранжанр! – заметил Базаров, – кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

– Хороша герцогиня, – возразил Аркадий, – с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

– Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..[5]

– Как Сперанский,[6] – прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. – А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая, дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины – и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. "Должно быть, сам, – шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: – Аль удрать?" Но в это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье;[7] гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

– Благодарствуйте, что сдержали слово, – начала она, – погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсье Базаров, это все равно; но вы, мсье Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич[8] с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. "Какой я смирненький стал", – думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

– Вот вам и моя Катя, – проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

– Это ты все сама нарвала? – спросила Одинцова.

– Сама, – отвечала Катя.

– А тетушка придет к чаю?

– Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

– Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич, – начала она. – Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

– О чем прикажете-с? – промолвил он.

– О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

– Вы?

– Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

– Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

– Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

– Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить, – извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла, – да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

– Извините; как геолог вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

– Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.[9]

Анна Сергеевна помолчала.

– И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? – промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову. – Как же вы это без него обходитесь?

– А на что он нужен, позвольте спросить?

– Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

– Во-первых, на это существует жизненный опыт; а, во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова – и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

– Деревья в лесу, – повторила она. – Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

– Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: "Верь мне или не верь, это мне все едино!" Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

– И вы полагаете, – промолвила Анна Сергеевна, – что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

– По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

– Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

– Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию.

– А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

– Я согласен с Евгением, – отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

– Вы меня удивляете, господа, – промолвила Одинцова, – но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х...я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтою шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

– Как вы почивали, тетушка? – спросила Одинцова, возвысив голос.

– Опять эта собака здесь, – проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: – Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти...

– Я думаю, чай готов? – промолвила Одинцова. – Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе мед в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

– А что пишет кнесь Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. "Для ради важности держат, потому что княжеское отродье", – подумал Базаров... После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его – не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

– Берегитесь, – заметила Анна Сергеевна, – мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя, – прибавила она, – сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

– Что же вам сыграть?

– Что хотите, – равнодушно ответил Аркадий.

– Вы какую музыку больше любите? – повторила Катя, не переменяя положения.

– Классическую, – тем же голосом ответил Аркадий.

– Моцарта[10] любите?

– Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта.[11] Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: "А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна".

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: "Довольно?" Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее – сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она спряталась, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу {Для вида (от франц. contenance – вид, осанка).}, с благосклонною улыбкой, гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился.[12] Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

– Пойдемте гулять завтра поутру, – сказала она ему, – я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

– На что вам латинские названия? – спросил Базаров.

– Во всем нужен порядок, – отвечала она.

– Что за чудесная женщина Анна Сергеевна, – воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

– Да, – отвечал Базаров, – баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

– В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

– В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо – не она, а ее сестра.

– Как? эта смугленькая?

– Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та – тертый калач.[13]

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился – отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

"Странный человек этот лекарь?" – думала она, лежа в своей великолепной постеле, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

"Странный этот лекарь!" – повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку – и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась наконец, когда он увидал ее – сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья[14] спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: "Здравствуй!" – Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

"Здравствуй, – подумал Аркадий... – Разве мы не виделись сегодня?"

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; "как по рельсам катишься", – уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: "С вашей точки зрения, вы правы – и, может быть, в этом случае, я – барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет", – и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме "катилось как по рельсам". Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога, он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. "Меня она не ценит! Пусть?.. А вот доброе существо меня не отвергает", – думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой – с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее "аристократические замашки"; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой "новизны" было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, – чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга[15] со всеми миннезингерами и трубадурами?[16] "Нравится тебе женщина, – говаривал он, – старайся добиться толку; а нельзя – ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась". Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему – все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней "не добьешься толку", а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью – да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода "постыдных" мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не "сочинял". Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке[17] из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

– А, старина, здравствуй! – воскликнул Базаров.

– Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич, – начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

– Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

– Помилуйте, батюшка, как можно! – залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде). – В город по господским делам ехали да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть – посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

– Ну, не ври, – перебил его Базаров. – В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

– Отец здоров?

– Слава Богу-с.

– И мать?

– И Арина Власьевна, слава тебе, Господи.

– Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

– Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли Богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи.

– Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

– Слушаю-с, – со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих "новых оголтелых", как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

– Как же это вы ехать собираетесь, – начала она, – а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

– Какое-с?

– Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

– Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть Pelouse et Fremy, Notions generales de Chimie {Пелуз и Фреми, "Общие основы химии" (франц.).};[18] книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

– А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

– Что делать-с! – повторил Базаров.

– Зачем ехать? – проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажной сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

– А зачем оставаться? – отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

– Как зачем? разве вам у меня не весело. Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

– Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

– Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. – Базаров продолжал сидеть неподвижно. – Евгений Васильевич, что же вы молчите?

– Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

– Это почему?

– Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

– Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

– Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

– Думайте что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

– Аркадий останется, – заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

– Мне будет скучно, – повторила она.

– В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

– Отчего вы так полагаете?

– Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

– И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

– Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

– Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

– Спустите стору и сядьте, – промолвила Одинцова, – мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

– Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

– Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

"Зачем она говорит такие слова?" – подумал Базаров.

– Все это нисколько не занимательно, – произнес он вслух, – особенно для вас; мы люди темные...

– А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

– Да, – промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

– Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

– Я вас знаю мало, – повторил Базаров. – Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь – и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

– Как? Как вы это сказали? – с живостью подхватила Одинцова. – С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

– Это все равно, – пробормотал он, – я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

– Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

– Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

– Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться? -

Базаров исподлобья взглянул на нее.

– Любопытством – пожалуй; но не иначе.

– В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

– Мы сошлись... – глухо промолвил Базаров.

– Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасной женщиной...

– Куда вы? – медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустился на стул.

– Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом, – продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. – А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

– Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

– Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит "аристократка", которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

– Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

– Чего я хочу, – повторила Одинцова и вздохнула. – Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара, – прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. – Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной – длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

– Вы так разочарованы? – спросил Базаров.

– Нет, – промолвила с расстановкой Одинцова, – но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

– Вам хочется полюбить, – перебил Базаров, – а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

– Разве я не могу полюбить? – промолвила она.

– Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

– Случается что?

– Полюбить.

– А вы почем это знаете?

– Понаслышке, – сердито отвечал Базаров.

"Ты кокетничаешь, – подумал он, – ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне..." Сердце у него действительно так и рвалось.

– Притом, вы, может быть, слишком требовательны, – промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

– Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

– Что ж? – заметил Базаров, – это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

– А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

– Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

– Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

– Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

– Вы говорите так, – начала она, – как будто все это испытали.

– К слову пришлось, Анна Сергеевна: это все, вы знаете, не по моей части.

– Но вы бы сумели отдаться?

– Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

– Что это Катя так поздно играет, – заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

– Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

– Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

– Какое?

– Погодите, – шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал "прощайте", стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

– Ты еще не ложился? -- проговорил он как бы с досадой.

– Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, – промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

– Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

– Я не играл... – начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее... Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний нумер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

– Евгений Васильевич, – проговорила Анна Сергеевна, – пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: "Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!" – и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

– Так как же называется эта книга? – начала она после небольшого молчания.

– Pelouse et Fremy, Notions generales... – отвечал Базаров. – Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, Traite elementaire de physique experimentale {Гано, "Элементарный учебник экспериментальной физики" (франц.).}. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

– Евгений Васильевич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

– Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

– Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово "счастие". Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

– Вы знаете поговорку: "Там хорошо, где нас нет", – возразил Базаров, – притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

– Может быть, они кажутся вам смешными?

– Нет, но они мне не приходят в голову.

– В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете?

– Как? я вас не понимаю.

– Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, – вам это самим известно, – что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды – вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать – какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

– Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

– Да, кто вы?

– Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

– Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

– Да чем же Аркадий...

– Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы -- с вашим самолюбием -- уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

– Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние...

– Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

– Да и кроме того, – перебил Базаров, – что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать – прекрасно, а не выйдет – по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

– Вы называете дружескую беседу болтовней... Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

– Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

– Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

– Происходит! – повторил Базаров, – точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем "происходит"?

– А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

– Вы можете? – спросил Базаров.

– Могу, – отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

– Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

– Как хотите, – продолжала она, – а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

– А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

– Да.

Базаров встал и подошел к окну.

– И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

– Да, – повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

– И вы не рассердитесь?

– Нет.

– Нет? – Базаров стоял к ней спиною. – Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая – страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

– Евгений Васильич, – проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор – и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

– Вы меня не поняли, – прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: "Должен ли я сегодня уехать – или могу остаться до завтра?" – "Зачем уезжать? Я вас не понимала – вы меня не поняли", – ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: "Я и себя не понимала".

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее "добиваться", по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... "Я виновата, – промолвила она вслух, – но я это не могла предвидеть". Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

"Или?" – произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

"Нет, – решила она наконец, – Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете".

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее – и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие.[19]

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два – прямо, не украдкой – посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: "Нет... нет... нет..." После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

– Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

– Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич, – отвечала Одинцова, – но я огорчена.

– Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

– Евгений Васильич, зачем вы...

– Зачем я уезжаю?

– Нет, я не то хотела сказать.

– Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. "Я боюсь этого человека", – мелькнуло у ней в голове.

– Прощайте-с, – проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственною ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее – и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

– Я могу тебе теперь повторить, – говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, – то, что ты мне сказал однажды: "Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?"

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

– Я завтра к батьке уезжаю, – проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

– А! – промолвил он. – И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

– Много будешь знать, состареешься.

– А как же Анна Сергеевна? – продолжал Аркадий.

– Что такое Анна Сергеевна?

– Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

– Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

– Евгений! – воскликнул вдруг Аркадий.

– Ну?

– Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

– Только я домой поеду, – продолжал Аркадий. – Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

– Я у вас свои вещи оставил, – отозвался Базаров, не оборачиваясь.

"Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? – подумал Аркадий. – В самом деле, зачем я еду, и зачем он едет?" – продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. "Что-то у них произошло, – рассуждал он сам с собою, – зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? Я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю". Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

"Жаль и Кати!" – шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

– На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

– Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..[20]

"Эге, ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. – Мы, стало быть, с тобой боги? то есть – ты бог, а олух уж не я ли?"

– Да, – повторил угрюмо Базаров, – ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке леса, – и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

– У меня очень покойная коляска, – прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию, – я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

– Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

– Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

– По откупам? – спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

– Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная, – пробормотал он, – и всем место будет.

– Не огорчайте мсье Ситникова отказом, – промолвила Анна Сергеевна...

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

– Мы еще увидимся, не правда ли?

– Как прикажете, – ответил Базаров.

– В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

– Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

– Садись, – произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова – и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: "Трогай!". Тарантас покатил и скоро исчез из вида... Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: "Наденьте шапки, дураки!" – потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день, у Кукшиной, сильно досталось двум "противным гордецам и невежам".

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

– Что, брат, – проговорил он наконец, – дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

– Желтый, – отвечал Аркадий.

– Ну да... вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

– Ты действительно изменился в это последнее время, – заметил Аркадий.

– Ничего! поправимся. Одно скучно – мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить, – прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

– До твоего имения двадцать пять верст? – спросил Аркадий.

– Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что "хтошь е знает – версты тутотка не меряные", и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она "головизной лягает", то есть дергает головой.

– Да, да, – заговорил Базаров, – урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

– Ты на что намекаешь? – спросил Аркадий.

– Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль – тот непременно ее победит.

– Я тебя не совсем понимаю, – промолвил Аркадий, – кажется, тебе не на что было пожаловаться.

– А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему – лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все... – Базаров чуть было не произнес своего любимого слова "романтизм", да удержался и сказал: – вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество – все равно, что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка.[21] Ведь вот ты, – прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, – ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

– Жена-то? Есть. Как не быть жене?

– Ты ее бьешь?

– Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

– И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

– Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить... – Он, видимо, обиделся.

– Слышишь, Аркадий Николаевич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. "Большая ты свинья, – говорил один другому, – а хуже малого поросенка". – "А твоя жена – колдунья", – возражал другой.

– По непринужденности обращения, – заметил Аркадию Базаров, – и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он – узнаю его фигуру. Эге, ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

– Наконец пожаловал, – проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук[22] так и прыгал у него между пальцами. – Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... "Енюшка, Енюша", – раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

– Ну, полно, полно, Ариша! перестань, – заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся. – Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

– Ах, Василий Иваныч, – пролепетала старушка, – в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку... – И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

– Ну да, конечно, это все в натуре вещей, – промолвил Василий Иваныч, – только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините, – прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой, – вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери...

А у самого и губы и брови дергало, и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

– Пойдемте, матушка, в самом деле, – промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

– Душевно рад знакомству, – проговорил Василий Иванович, – только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

– Батюшка, – сквозь слезы проговорила старушка, – имени и отчества не имею чести знать...

– Аркадий Николаич, – с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

-- Извините меня, глупую. – Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого. – Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го... о... о... лубчика.

– А вот и дождались, сударыня, – подхватил Василий Иванович. – Танюшка, – обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери, – принеси барыне стакан воды, – на подносе, слышишь? – а вас, господа, – прибавил он с какою-то старомодною игривостью, – позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

– Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка, – простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней. – Да какой же ты красавчик стал!

– Ну, красавчик не красавчик, – заметил Василий Иванович, – а мужчина, как говорится: оммфе {настоящий мужчина (от франц. homme fait).}. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

– Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

– Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты,[23] какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда,[24] вензель[25] из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

– Я вас предупредил, любезный мой посетитель, – начал Василий Иваныч, – что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

– Да перестань, что ты извиняешься? – перебил Базаров. – Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос?

– Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комната: им там очень хорошо будет.

– Так у тебя и флигелек завелся?

– Как же-с; где баня-с, – вмешался Тимофеич.

– То есть рядом с баней, – поспешно присовокупил Василий Иванович. – Теперь же лето... Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique {Всякому свое (лат.).}.

– Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший, – прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел. – Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

– И мать твоя, кажется, прекрасная женщина, – заметил Аркадий.

– Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

– Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли, – промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

– И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

– Сколько у твоего отца душ? – спросил вдруг Аркадий.

– Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

– И все двадцать две, – с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепание туфель, и снова появился Василий Иванович.

– Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас, – воскликнул он с торжественностию, – Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга, – прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах. – Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

– Я курю больше сигары, – ответил Аркадий.

– И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс[26] сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

– Да полно тебе Лазаря петь,[27] – перебил опять Базаров. – Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.

– Лазаря петь! – повторил Василий Иванович. – Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр,[28] который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

– Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

– Да; вот я вижу у тебя – "Друг здравия"[29] на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, – заметил Базаров.

– Мне его по знакомству старый товарищ высылает, – поспешно проговорил Василий Иванович, – но мы, например, и о френологии[30] имеем понятие, – прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники, – нам и Шенлейн[31] не остался безызвестен, и Радемахер.[32]

– А в Радемахера еще верят в *** губернии? – спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

– В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман,[33] какой-нибудь Броун[34] с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

– Скажу тебе в утешение, – промолвил Базаров, – что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

– Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

– Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

– Ну, может быть, может быть – спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, волату {вот и все (от франц. voila tout).}; теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил, – обратился он опять к Аркадию, – да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна[35] и у Жуковского[36] пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете[37] (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело – сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

– Сознайся, дубина была порядочная, – лениво промолвил Базаров.

– Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

– Ну, брось его, – перебил Базаров. – Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился.

– А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельсий[38] святую правду изрек: in herbis, verbis et lapidibus... {в травах, словах и камнях (лат.).} Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом – нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии[39]... Ха-ха, из филантропии! а? каково! Ха-ха! ха-ха!

– Федька! набей мне трубку! – сурово проговорил Базаров.

– А то здесь другой доктор, приезжает к больному, – продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович, – а больной уже ad patres {[отправился] к праотцам (лат.).}; человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: "Что, барин перед смертью икал?" – "Икали-с". – "И много икал?" – "Много". – "А, ну – это хорошо", – да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

– Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленой веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещевать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во все время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса.[40] Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. "Ну, как скажет на два дня", – думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. "Вот, – воскликнул он, – хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!" Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье "неоцененных посетителей" и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

– На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.[41]

– Что за деревья? – спросил, вслушавшись, Базаров.

– А как же... акации.

Базаров начал зевать.

– Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,[42] – заметил Василий Иванович.

– То есть пора спать! – подхватил Базаров. – Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иваныч проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему "такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета". И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став, как вкопанная, перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль,[43] в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение[44] на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш,[45] ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи;[46] а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать – и строго постилась; спала десять часов в сутки – и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме "Алексиса, или Хижины в лесу",[47] писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, – а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу – и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает – следует ли радоваться этому!

|

| |

|

| |

|

| |

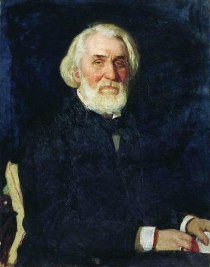

И.Е.Репин. Портрет И.С. Тургенева. 1879. |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

Отцы и дети |

| |

Содержание |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|