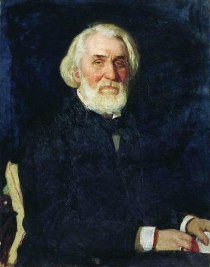

Иван Сергеевич Тургенев

(1818 – 1883)

Отцы и дети[1]

Роман

Посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского[2]

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно – и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

– Здравия желаем! Как почивать изволили?

– Прекрасно, – отвечал Аркадий.

– А я здесь, как видите, как некий Цинциннат,[3] грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, – да и слава Богу! – что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав.[4] Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку – это по-ихнему, а по-нашему – дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Все это я делаю gratis – анаматер {даром (лат.), по-любительски (от франц. en amateur).}. Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей,[5] homo novus {новый человек (лат.).} – не из столбовых,[6] не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

– Добро пожаловать еще раз! – промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке,[7] прикрывавшей его голову. – Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

– Помилуйте, – возопил Аркадий, – какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

– Позвольте, позвольте, – возразил с любезной ужимкой Василий Иванович.

– Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете – узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара – давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним: он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, – вы давно с моим Евгением знакомы?

– С нынешней зимы.

– Такс. И позвольте вас еще спросить, – но не присесть ли нам? – позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

– Ваш сын – один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, – с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

– Итак, вы полагаете... – начал он.

– Я уверен, – подхватил Аркадий, – что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

– Как... как это было? – едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

– Вы хотите знать, как мы встретились?

– Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы – и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

– Вы меня совершенно осчастливили, – промолвил он, не переставая улыбаться, – я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно – мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином,[8] не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

– Он бескорыстный, честный человек, – заметил Аркадий.

– Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: "Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания..." – Голос старика перервался.

Аркадий стиснул ему руку.

– Как вы думаете, – спросил Василий Иванович после некоторого молчания, – ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

– Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

– На каком же, Аркадий Николаич?

– Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

– Он будет знаменит! – повторил старик и погрузился в думу.

– Арина Власьевна приказали просить чай кушать, – проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

– А холодные сливки к малине будут?

– Будут-с.

– Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

– Я здесь, – раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

– Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, amice {дружище (лат.).}, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

– О чем?

– Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

– То есть желтухой?

– Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это все паллиативные средства;[9] надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из "Роберта":[10]

Закон, закон, закон себе поставим

На ра... на ра... на радости пожить!

– Замечательная живучесть! – проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

– Та осина, – заговорил Базаров, – напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом:[11] я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

– Сколько ты времени провел здесь всего? – спросил Аркадий.

– Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше все по городам шлялись.

– А дом этот давно стоит?

– Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

– Кто он был, твой дед?

– Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

– То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

– Лампадным маслом отзывает да донником,[12] – произнес, зевая, Базаров. – А что мух в этих милых домиках... Фа!

– Скажи, – начал Аркадий после небольшого молчания, – тебя в детстве не притесняли?

– Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

– Ты их любишь, Евгений?

– Люблю, Аркадий!

– Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

– Знаешь ли ты, о чем я думаю? – промолвил он на конец, закидывая руки за голову.

– Не знаю. О чем?

– Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о "паллиативных" средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами -- кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

– А ты?

– А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки![13]

– Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

– Ты прав, – подхватил Базаров. – Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

– Злость? почему же злость?

– Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

– Я помню все, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

– Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай Бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно. – Он повернулся на бок. – Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломаный!

– Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

– Я только этим и горячусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

– Да, – начал Базаров, – странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь "отцы", кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самый разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

– Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, – произнес задумчиво Аркадий.

– Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дрязги, дрязги... это беда.

– Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

– Гм... это ты сказал противоположное общее место.

– Что? Что ты называешь этим именем?

– А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а, в сущности, одно и то же.

– Да правда-то где, на какой стороне?

– Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?[14]

– Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

– В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

– В таком случае не худо вздремнуть, – заметил Аркадий.

– Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

– А тебе не все равно, что о тебе думают?

– Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

– Странно! я никого не ненавижу, – промолвил, подумавши, Аркадий.

– А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...

– А ты, – перебил Аркадий, – на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

– Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, – проговорил он с расстановкой, – тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, – она такая славная, белая, – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

– Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

– Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет – ты об этом не догадался до сих пор! – а есть ощущения. Все от них зависит.

– Как так?

– Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? -- тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

– Что ж? и честность – ощущение?

– Еще бы![15]

– Евгений! – начал печальным голосом Аркадий.

– А? что? не по вкусу? – перебил Базаров. – Нет, брат! Решился все косить – валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. "Природа навевает молчание сна", – сказал Пушкин.

– Никогда он ничего подобного не сказал, – промолвил Аркадий.

– Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

– Пушкин никогда не был военным!

– Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России![16]

– Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.

– Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

– Давай лучше спать! – с досадой проговорил Аркадий.

– С величайшим удовольствием, – ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

– Посмотри, – сказал вдруг Аркадий, – сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое – сходно с самым веселым и живым.

– О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори красиво.

– Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

– Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво – неприлично.

– Что же прилично? Ругаться?

– Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

– Как ты назвал Павла Петровича?

– Я его назвал, как следует, – идиотом.

– Это, однако, нестерпимо! – воскликнул Аркадий.

– Ага! родственное чувство заговорило, – спокойно промолвил Базаров. – Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, – это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой – и не гений... возможно ли это?

– Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, – возразил запальчиво Аркадий. – Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем.

– Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, – преклоняюсь и умолкаю.

– Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся.

– Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько – до положения раз, до истребления.

– Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

– Что подеремся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

– А! вот вы куда забрались! – раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове. – Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на "земле", глядеть в "небо"... Знаете ли – в этом есть какое-то особое значение!

– Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, – проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: – Жаль, что помешал.

– Ну, полно, – шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

– Смотрю я на вас, мои юные собеседники, – говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника, – смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс![17]

– Вон куда – в мифологию метнул! – промолвил Базаров. – Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

– Диоскуры, Диоскуры! – повторял Василий Иванович.

– Однако полно, отец, не нежничай.

– В кои-то веки разик можно, – пробормотал старик. – Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

– Поп?

– Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

– Ведь он моей порции за обедом не съест? – спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

– Помилуй, что ты!

– А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

– Я был наперед уверен, -- промолвил он, -- что ты выше всяких предрассудков. На что вот я -- старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку курит.

– Что же? Мы после обеда засядем в ералаш,[18] и я его обыграю.

– Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

– А что? разве стариной тряхнешь? – промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

– Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться, имел я эту страсть в молодости – точно; да и поплатился же я за нее! Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

– Нисколько, – ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

– Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои, – начал он, – мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава Богу. – Он вздохнул. – Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

– За который ты получил Владимира? – подхватил Базаров. – Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

– Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков, – пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы. – А ведь он заснул, – шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув. – Евгений! вставай! – прибавил он громко: – Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро[19]... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его "беспокоить". "Молодые люди до этого неохотники", – твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку на счастье; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

– Что, – спросила она, погодя немного, – не помогло?

– Еще хуже пошло, – отвечал он с небрежною усмешкой.

– Очинно они уже рискуют, – как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

– Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, – подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

– Оно же и довело его до острова Святыя Елены,[20] – промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

– Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? – спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

– Нет! – говорил он на следующий день Аркадию, – уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: "Мой кабинет к твоим услугам – никто тебе мешать не будет"; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней – и сказать ей нечего.

– Очень она огорчится, – промолвил Аркадий, – да и он тоже.

– Я к ним еще вернусь.

– Когда?

– Да вот как в Петербург поеду.

– Мне твою мать особенно жалко.

– Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

– Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

– Верно, обо мне все распространялась?

– Не о тебе одном была речь.

– Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

– Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

– Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика – и очень хорошо сделал; да, да не гляди на меня с таким ужасом, – очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: "Ничего!" – но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

– Да... чуть было не забыл тебе сказать... Велика завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

– Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

– Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

– Ты уезжаешь?

– Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

– Хорошо... – залепетал старик, – на подставу... хорошо... только... только... Как же это?

– Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

– Да! На короткое время... Хорошо. – Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. – Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

– Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

– Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное – свобода; это мое правило... не надо стеснять... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

– Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

– Это ты, Василий Иваныч? – спросила она.

– Я, матушка!

– Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

– Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных, – продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, – и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, – Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. "Бросил, бросил нас, – залепетал он, – бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, один!" – повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: "Что делать, Вася! Сын – отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел – прилетел, захотел – улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня".

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

– Евгений, – спросил он, – налево?

Базаров отвернулся.

– Это что за глупость? – пробормотал он.

– Я знаю, что глупость, – ответил Аркадий. – Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

– Как знаешь, – проговорил он наконец.

– Пошел налево! – крикнул Аркадий.

Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на глупость, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

– На меня теперь нашла хандра, – сказала она, – но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде "молодых господ"; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем – хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболевали; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на "вольные хлеба". Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не взносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах "фермы". Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

– Сил моих нет! – не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. – Самому драться невозможно, посылать за становым – не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

– Du calme, du calme {Спокойно, спокойно (франц.).}, – замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих "дрязгов", да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностью, если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, – и еще под каким! м под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. "Я вам это обоим говорю, – беспрестанно шептал он, – сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!" Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. "Авось" молодости, тайное желание изведать свое счастие, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства – одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город,[21] а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. "Главное – не надо думать", – твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: "Чкнуть?" или: "Аль чкнуть?" – но зато, чкнувши, не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома... "Что я делаю? – мелькнуло вдруг в голове Аркадия. – Да ведь не вернуться же!" Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженых елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. "Это вы! – промолвила она, и понемножку вся покраснела, – пойдемте к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть".

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. "Здравствуйте, беглец!" – проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: "Где ты его нашла, Катя?"

– Я вам, Анна Сергеевна, – начал он, – привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

– Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян,[22] но сам вдруг остановился, промолвив с холодною вежливостью:

– Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

– Еще бы! – воскликнул Базаров. – Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

– Что, это остроумно? – проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, "учиться", если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже "выдернула" двух людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: "Зачем он не послал за ним?" – отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: "Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?" Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам, рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не захаживал, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его – купать ли ей Митю или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком, и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем сьюте, с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. "Так тебя холодом и обдаст", – жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом "бесчувственном" человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался жестоким тираном ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

– Ты бы чаще купалась, – говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую, купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

– Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь – умрешь, и назад пойдешь – умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

– Это точно, что тени нету, – отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув, по обыкновению, белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

– А! Евгений Васильич! – проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

– Что вы это тут делаете? – промолвил Базаров, садясь возле нее. – Букет вяжете?

– Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

– Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

– Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

– Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать. – Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов. – Сто лет проживете, – промолвил он, выпуская ее руку.

– Ах, сохрани Бог! – воскликнула она.

– А что? Разве вам не хочется долго пожить?

– Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет – так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

– Так лучше быть молодою?

– А то как же?

– Да чем же оно лучше? Скажите мне!

– Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать – и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

– А вот мне все равно: молод ли я или стар.

– Как это вы говорите – все равно? это невозможно, что вы говорите.

– Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

– Это от вас всегда зависит.

– То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

– Это что у вас за книга? – спросила она, погодя немного.

– Эта-то? Это ученая книга, мудреная.

– А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, все знаете.

– Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

– Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? – спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. – Какая толстая!

– Русская.

– Все равно я ничего не пойму.

– Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью "о креозоте",[23] засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

– Я люблю тоже, когда вы смеетесь, – промолвил Базаров.

– Полноте!

– Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

– Какой вы! -- промолвила она, перебирая пальцами по цветам. -- И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

– Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

– Ну, вот еще что выдумали! -- шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

– Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

– Лекарская? -- повторила Фенечка и повернулась к нему. -- А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

– А по-настоящему, надо лекарям платить, -- заметил с усмешкой Базаров.

– Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала -- шутит ли он или нет.

– Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

– Да вы думаете, я денег хочу? -- перебил ее Базаров. -- Нет, мне от вас не деньги нужны.

– Что же? -- проговорила Фенечка.

– Что? -- повторил Базаров. -- Угадайте.

– Что я за отгадчица!

– Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула -- до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенною. Базаров пристально смотрел на нее.

– Извольте, извольте, -- промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. -- Какую вам, красную или белую?

– Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

– Вот, возьмите, -- сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

– Что такое? -- спросил Базаров. -- Николай Петрович?

– Нет... Они в поле уехали... да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

– Что?

– Мне показалось, что они тут ходят. Нет... никого нет. Возьмите. – Фенечка отдала Базарову розу.

– С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

– Они меня все пугают. Говорить – не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы все с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет; и вижу, что вы его и так вертите, и так...

Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

– А если б он меня побеждать стал, – спросил он, – вы бы за меня заступились?

– Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

– Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

– Какая такая рука?

– А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

– Постойте, я хочу понюхать с вами, – промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какою-то злобною унылостью: "Вы здесь", – удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки. "Грешно вам, Евгений Васильевич", – шепнула она, уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя "с формальным поступлением в селадоны"[24] и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из саду и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

– Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи, – спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

– Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях, – начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости), – но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

– Все мое время к вашим услугам, – ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

– С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

– Вопрос? О чем это?

– А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

– Вот мое мнение, – сказал он. – С теоретической точки зрения дуэль – нелепость; ну а с практической точки зрения – это дело другое.

– То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

– Вы вполне отгадали мою мысль.

– Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

– Из нерешимости, хотите вы сказать.

– Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

– Со мной?

– Непременно с вами.

– Да за что? помилуйте.

– Я бы мог объяснить вам причину, – начал Павел Петрович. – Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

– Очень хорошо-с, – проговорил он. – Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

– Чувствительно вам обязан, – ответил Павел Петрович, – и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

– То есть, говоря без аллегорий,[25] к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров. – Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом[26]... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

– Прекрасно, – промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол. – Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

– Нет, лучше без формальностей.

– Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

– Чего же больше? – повторил иронически Базаров.

– Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, – ибо где ж их взять?

– Именно, где их взять?

– То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах...

– В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

– Можно и восемь, – заметил Павел Петрович.

– Можно; отчего же!

– Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

– Вот с этим я не совсем согласен, – промолвил Базаров. – Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

– Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

– Соглашаюсь. Но есть средство избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

– Кто именно, позвольте узнать?

– Да Петр.

– Какой Петр?

– Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях комильфо.[27]

– Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

– Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

– Вы продолжаете шутить, – произнес, вставая со стула, Павел Петрович. – Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

– Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

– В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

– Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

– Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

– До приятного свидания, милостивый государь мой, – промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу-ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапках танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня, – думал он, – но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! – решил он наконец, – скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру, – подумал он, – узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем, – прибавил он, – подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал, – подумал Базаров, – да по крайней мере за делом; а мы?»

– Кажись, они идут-с, – шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

– Извините, я, кажется, заставил вас ждать, – промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта. – Я не хотел будить моего камердинера.

– Ничего-с, – ответил Базаров, – мы сами только что пришли.

– А! тем лучше! – Павел Петрович оглянулся кругом. – Никого не видать, никто не помешает... Мы можем приступить?

– Приступим.

– Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

– Не требую.

– Угодно вам заряжать? – спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

– Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее, – прибавил Базаров с усмешкой. – Раз, два, три...

– Евгений Васильич, – с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке), – воля ваша, я отойду.

– Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь... – Базаров остановился. — Довольно? – промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу, – или еще два шага накинуть?

– Как угодно, — проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

– Ну, накинем еще два шага. – Базаров провел носком сапога черту по земле. – Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

– Я полагаю, на десять, – ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета. – Соблаговолите выбрать.

– Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

– Вам все желательно шутить, – ответил Павел Петрович. – Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. A bon entendeur, salut! (Имеющий уши да услышит! (фр.)

– О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить utile dulci? (полезное с приятным? (лат.) Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

– Я буду драться серьезно, – повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

– Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

– Совершенно.

– Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит, — подумал Базаров, — и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновение раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего», — успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

– Вы ранены? — промолвил он.

– Вы имели право подозвать меня к барьеру, — проговорил Павел Петрович, — а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

– Ну, извините, это до другого раза, — отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть. — Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

– Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, — промолвил с расстановкой Павел Петрович, — и... надо... опять... — Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

– Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны... — Кость цела, — бормотал он сквозь зубы, — пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, vastus externus, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая.

– Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

– Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

– Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственною улыбкой раненый джентльмен.

– Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

– Не нужно... Это был минутный vertige... (головокружение (фр.)) Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

– О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров, — а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте, я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

– Смотри, брата не испугай, — сказал ему Павел Петрович, — не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей зaносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет по крайней мере здесь торчать, — успокоивал он себя, — и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

– Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

– Нет, ничего, прекрасно, — отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

– Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

– И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

– Кто ж его знает! — ответил Базаров, — всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф.[28] Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

– А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидал бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

– Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом. — Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

– Ничего, — отвечал Павел Петрович, — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

– Да из-за чего все вышло, ради бога?

– Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле.[29] Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

– Да у тебя кровь, помилуй!

– А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было позади...

– Я должен вас просить заняться братом, — сказал ему Николай Петрович, — пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постеле с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случалось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous» («Ложитесь» (фр.)), — и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

– А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

– С какою Нелли, Паша?

– Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р... Особенно в верхней части лица. C’est de la même famille. (В том же роде (фр.).)

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», — подумал он.

– Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться... — лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

– Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

– Точно так-с.

– Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений.[30] (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Славу богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

– Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история, — заметил небрежно Базаров.

– Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

– Я, должно быть, с ним увижусь, — возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, — в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

– И я прошу... — ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя... — Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?» — а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

– Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? — начал он. — Разве у вас дело есть?

– Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

– Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

– Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, — я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

– Я-с?

– Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

– Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

– Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

– Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

– Люблю.

– Всей душой, всем сердцем?

– Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

– Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее...). Вы знаете — большой грех лгать!

– Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

– И ни на кого вы его не променяете?

– На кого ж могу я его променять?

– Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

– Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

– Что вы видели-с?

– Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

– А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

– Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

– Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло, — а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше умереть мне сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

– Фенечка! — сказал он каким-то чудным шепотом, — любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что сталось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! — подумала она, — уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

– Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

– Нет... так... ничего... Напротив, мне гораздо лучше.

– Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь. — Я было принес показать тебе моего богатыря, он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

– Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

– Брат, — повторил Павел Петрович, — дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

– Какую просьбу? Говори.

– Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе. Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

– Что ты хочешь сказать, Павел?

– Женись на Фенечке... Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

– Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

– Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, — возразил с унылою улыбкою Павел Петрович. — Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

– Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он. — Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.